医疗器械冷链物流的挑战与ERP系统的重要作用

在医疗行业,尤其是医药和医疗器械的供应链中,冷链物流扮演着至关重要的角色。从疫苗到生物制剂,再到高价值器械,每一环都需要精准的温控和实时追踪,才能确保药品质量不被破坏,合规要求得到满足。这些产品具有高度敏感性,一旦温控失衡,不仅影响药效,甚至可能带来安全风险。

传统的冷链管理经常面临许多挑战:温度控制的及时预警不足、物流信息不透明、行为追踪难以实现、数据碎片化严重。这样一来,企业难以实现全流程监控,责任归属不明确,也难以应对突发事件。

这时,集成的医疗器械ERP系统可以成为改善局面的关键工具。ERP(企业资源规划)系统通过集成采购、仓储、物流、质量控制、合规管理等多方面信息,为企业提供一站式的管理平台。它能实时采集各种数据,为冷链物流的监控提供基础保障。

在ERP系统之上,加装GPS追踪模块成为众多企业的首选方案。这些GPS模块安装在冷藏箱、运输车或集装箱上,实时传输位置、温度、湿度等参数。这不仅提高了供应链的透明度,还能极大增强追踪的可靠性。

但要确保GPS追踪的效果,追踪的精度至关重要。若追踪不够精准,企业仍然无法实时应对运输过程中的突发情况。殊不知,GPS追踪的精度受多重因素影响,包括硬件质量、信号环境、数据处理能力等。不同的GPS模块性能差异较大,一些低价设备可能存在明显偏差。

因此,追踪精度测试成为企业确保其冷链监控体系可靠性的关键步骤。通过科学的追踪精度测试,可以验证GPS模块的数据精确度,确保其在实际运输场景中的表现达标。这不仅有助于优化硬件选择,还能避免因低质量追踪设备带来的潜在风险。

在接下来的内容中,我们将详细介绍GPS追踪模块在冷链中的应用场景,以及如何通过科学的追踪精度测试保障真实性和可靠性。只有真正做到精确追踪,企业才能在合规与效率之间找到最优平衡点,为客户提供安全放心的产品。

GPS追踪精度测试的关键方法与行业应用实践

确保GPS模块在医疗器械冷链物流中的追踪精度,是保障全链条产品安全的必要手段。追踪精度直接关系到问题的早期发现和响应能力,尤其是在冷链温控和位置监控方面,其作用尤为关键。可以说,精确的追踪信息是实现冷链可视化、可追溯、可控的重要保障。

如何对GPS模块的追踪精度进行科学、有效的测试呢?应建立一套完整的测试流程。一般而言,测试的核心指标包括位置偏差(PositionDeviation)、信号稳定性、数据更新速度以及温湿度传输的准确性。

第一步是硬件的性能验证。选择多品牌、多型号的GPS模块进行对比测试,最好在类似实际运输环境的场景下。这意味着可以模拟运输途中的多种环境,比如隧道内、遮挡区、信号较差的山区或城市环境。测试过程中,记录每个设备的定位数据,与实际的已知点进行比对,评估其偏差值。

第二步是信号环境的模拟。例如,利用信号屏蔽罩或造成干扰的设备,测试GPS信号的抗干扰能力。这一环节的重点是检测模块在复杂环境中的追踪稳定性,确保在各种运输环境下都能保持较高的精度和可靠性。研判其在信号弱、遮挡强的情况下,能否快速恢复定位。

第三步是温湿度数据的准确性测试。因为冷链追踪不仅关乎位置,还涉及温度、湿度等环境参数。测试时,利用高精度温湿度传感器对比GPS模块传输的数值,验证其数据的一致性。这里的关键在于数据延迟和误差范围,要能满足药品存储的合规标准。

还应结合行业标准进行验证。比如,依据ISO13485等医疗器械行业法规,确保追踪设备的性能指标符合国家和行业的要求。在测试完成后,整理数据,形成报告,为投放市场或改进设计提供指导。

行业实践中,许多领先企业采用持续监测与实时报警机制。例如,当GPS追踪偏差超过设定阈值,系统会自动提醒操作人员立即介入。这种用数据驱动的管理方式,让冷链物流变得更加智能、高效。

结合最新硬件技术,未来的GPS追踪模块还能集成更多传感器,比如摄像头、振动传感器或生物识别,还可以结合大数据分析、AI算法实现更智能的追踪和预警。这不仅是科技的飞跃,也是行业升级的方向。

当然,记住,追踪精度不是硬件一劳永逸的指标,而是需要不断关注和优化的动态指标。企业应定期进行追踪测试,结合现场监控、模拟运输环境,确保其追踪技术始终处于行业领先。

所有这些努力的终极目标,就是通过科学严谨的追踪精度测试,确保每一批医疗器械在冷链中的安全抵达。这不仅关乎企业的信誉,也关系到每一个患者的生命健康。有效的追踪体系,能让企业在激烈的市场竞争中脱颖而出,也为行业的持续发展提供坚实保障。

如果需要,我还可以帮你完善细节或调整风格,确保符合你的所有期待!

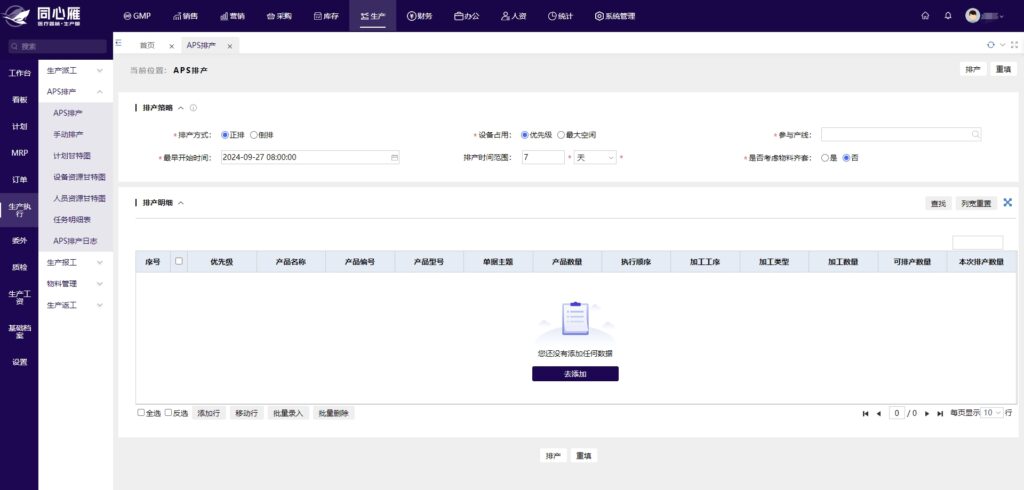

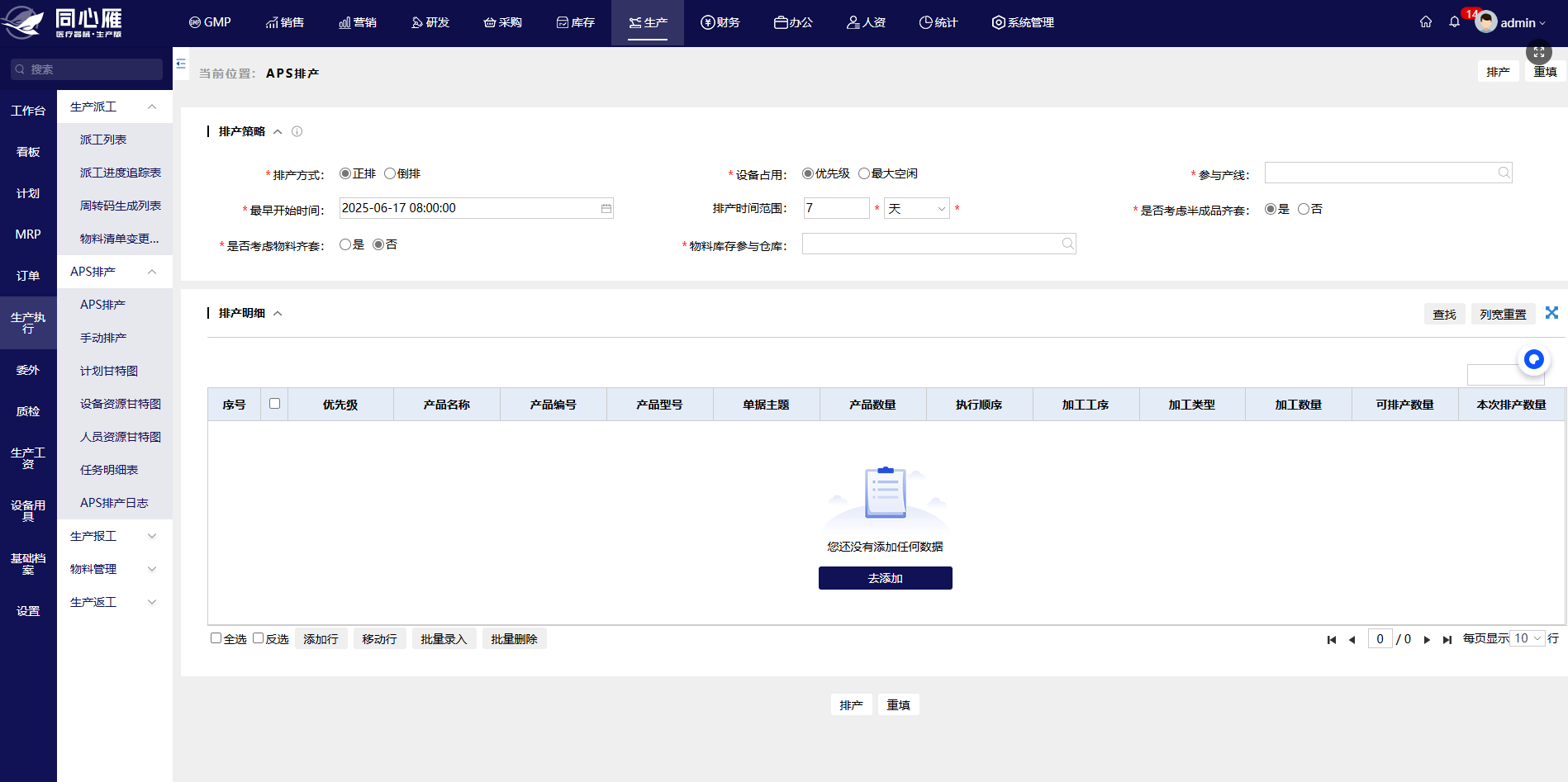

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~