数据洪流中的“隐形炸弹”:ERP批次差异如何侵蚀医疗器械安全

在瞬息万变的医疗器械领域,每一个微小的环节都可能关系到患者的生命安全与企业的声誉。而在这精密的链条中,“批次管理”与“效期管理”无疑是其核心的神经末梢。想象一下,一款至关重要的植入式医疗器械,其批次信息在录入ERP系统时出现毫厘之差,或是某一批次的药品,其即将到期的预警被ERP系统“选择性失明”。

这些看似不起眼的“批次差异”,如同埋藏在数据洪流中的“隐形炸弹”,一旦引爆,后果不堪设想。

一、ERP批次差异的“暗流涌动”:那些不容忽视的“小错误”

我们常常在讨论医疗器械的质量控制时,将目光聚焦于生产工艺、原材料的溯源,却容易忽略在信息系统中存在的“批次差异”问题。这些差异并非空穴来风,而是源于多方面的“暗流”。

信息录入的“手滑”与“疏忽”:尽管ERP系统提供了标准化的录入界面,但人为因素依然是差异产生的重要根源。操作人员在将纸质单据转化为电子数据时,可能因疲劳、不熟悉流程、甚至简单的“手滑”,导致批号、生产日期、失效日期等关键信息的录入错误。例如,将“20230501”误录为“20230601”,或者将看似相似的字母数字混淆,如“A123”与“I123”。

这些细微的差异,在海量数据中极易被掩盖,却能引发一系列连锁反应。

系统集成与数据同步的“鸿沟”:如今,多数大型医疗器械企业都会构建复杂的ERP系统,并可能与其他信息系统(如WMS仓库管理系统、MES制造执行系统、甚至供应商的SCM供应链管理系统)进行集成。系统间的接口设计不完善、数据同步频率不及时、或数据格式不统一,都可能导致信息在不同系统间“失真”。

当一个批次的产品从生产线下线,其信息在MES系统中记录,但未能及时、准确地同步到ERP系统,就可能造成“批次孤岛”,使得ERP无法全面掌握产品的生命周期信息。

批次命名规则的“混乱”与“不统一”:不同的供应商、不同的生产线、甚至是同一产品在不同时期,可能采用不同的批次命名规则。如果企业内部缺乏统一、规范的批次命名策略,或者ERP系统在处理这些不规则批次时未能进行有效的校验与转换,就极易产生歧义和错误。

例如,某批次可能以“YYYYMMDD”格式命名,另一批次则可能以“YYMMDD-XXX”格式命名,ERP系统若无智能解析能力,便可能将其视为不同批次,导致库存、追溯出现混乱。

版本控制与变更管理的“盲点”:医疗器械产品在生命周期中可能经历多次版本迭代,或者在生产过程中进行微小调整。这些变更可能影响到某些批次的特性,但如果在ERP系统中未能得到及时、准确的版本信息更新,或者批次与特定版本之间的关联未被清晰记录,就可能导致在使用或召回时,无法精准定位受影响的批次。

数据迁移与系统升级的“遗留问题”:当企业进行系统升级或从旧系统迁移数据到新的ERP系统时,如果数据清洗、校验不彻底,或者迁移脚本存在bug,都可能导致历史批次数据的错误被“带入”新系统,成为潜在的风险点。

二、ERP批次差异的“蝴蝶效应”:从微小失误到重大危机

这些看似微小的批次差异,其影响绝非仅限于数据报表上的一个“小红点”。它们如同“蝴蝶效应”的催化剂,能够引发一系列的连锁反应,最终威胁到医疗器械的质量、安全以及企业的运营。

追溯困难,召回“失焦”:当出现产品质量问题需要进行召回时,精准的批次信息是召回成功的关键。如果ERP系统中批次信息存在错误或不完整,企业可能面临无法快速、准确地识别受影响批次、追溯产品流向的窘境。这不仅会延误召回时机,增加患者风险,还可能导致企业因召回不力而面临巨额罚款和声誉损害。

效期管理失控,过期产品“溜”出库房:效期管理是保证药品和部分医疗器械安全有效性的生命线。ERP系统中错误的效期信息,可能导致系统无法及时发出预警,甚至在过期产品仍显示在可销售库存中。一旦过期产品被误发到医院或患者手中,后果不堪设想。反之,也可能因错误的效期信息,导致尚未过期的产品被提前下架,造成不必要的经济损失。

库存积压与短缺的“两难”:准确的批次与效期信息是精细化库存管理的基石。如果ERP系统无法准确区分不同批次、不同效期的库存,可能导致:

库存积压:临近失效期的产品未被优先管理,导致大量报废,增加库存成本。库存短缺:系统误判库存可用性,导致在有实际库存的情况下,仍出现“缺货”现象,影响销售和客户满意度。

合规性风险与监管“警报”:全球各国对医疗器械的生产、流通都有严格的法规要求,特别是关于批次追溯和效期管理的规定。ERP系统中存在的批次差异,一旦被监管机构发现,可能导致企业面临合规性审查、警告,甚至被暂停生产或销售资格。

生产计划与物料采购的“紊乱”:准确的批次信息有助于企业根据产品的生产周期、批次特性来优化生产计划和物料采购。如果ERP系统中的批次信息混乱,可能导致生产计划制定失误,物料采购过量或不足,进一步影响生产效率和成本控制。

客户信任的“崩塌”:无论是在B2B还是B2C的交易中,客户(医院、分销商、甚至患者)对产品信息准确性的信任是合作的基础。一旦因批次信息错误导致产品问题,不仅会损害企业形象,更可能让客户失去对企业的信任,转而选择竞争对手。

智炼精钢,效启未来:ERP批次差异分析的破局之道与实践蓝图

认识到ERP批次差异的严重性,我们便能更好地着手解决。这并非一场简单的“数据清理”运动,而是一场涉及流程再造、技术赋能、组织协同的系统性变革。通过精准的差异分析,我们可以为医疗器械企业构建一道坚实的质量与安全屏障,驱动其迈向更高效、更智能化的未来。

一、精准“扫描”:差异分析的五大维度与方法论

要解决批次差异问题,首先需要有一双“火眼金睛”,能够精准地识别、定位、并理解这些差异的根源。差异分析并非一蹴而就,而是需要从多个维度入手,运用科学的方法论。

数据源头追溯与校验(SourceDataTraceability&Validation):

方法:建立从原始记录(如生产记录、入库单、出库单、检验报告)到ERP系统记录的完整追溯链。通过抽样检查、交叉比对等方式,识别录入错误、遗漏或不一致的数据。关键点:确保所有录入操作都有据可查,可追溯。对于关键信息(如批号、生产日期、失效日期),可以引入“双录入”或“复核”机制,并在ERP系统中设计相应的校验规则。

系统接口与数据同步审计(SystemInterface&DataSynchronizationAudit):

方法:对ERP系统与其他信息系统(WMS,MES,SCM等)之间的接口进行全面审计。检查数据传输的实时性、准确性、完整性以及数据格式的兼容性。关键点:引入数据校验机制,确保数据在传输过程中不丢失、不失真。对于同步延迟或失败的情况,需要有相应的告警与重试机制。

定期进行接口性能测试与安全评估。

批次命名规则标准化与解析(BatchNamingRuleStandardization&Parsing):

方法:制定统一、清晰、可执行的批次命名规范,并将其固化到所有生产、采购、销售环节。在ERP系统中,开发智能化的批次解析模块,能够自动识别、拆分、校验不同格式的批次信息。关键点:规范应考虑通用性与未来扩展性。解析模块应具备一定的容错能力,能处理少量不符合规范的批次,但同时能及时发出异常告警。

变更管理与版本控制的贯穿(ChangeManagement&VersionControlIntegration):

方法:将产品版本信息与批次信息在ERP系统中进行关联。确保任何影响批次特性的产品变更,都能被及时、准确地记录在案,并更新到相应的批次信息中。关键点:建立标准化的变更管理流程,明确变更生效前对现有批次的影响评估。ERP系统应支持批次与产品版本的双向追溯。

历史数据迁移与系统升级风险评估(HistoricalDataMigration&SystemUpgradeRiskAssessment):

方法:在进行数据迁移或系统升级前,进行详尽的数据质量评估与风险分析。制定详细的数据清洗、转换、校验方案,并进行充分的测试。关键点:引入数据质量评估工具,识别潜在的数据异常。在迁移过程中,采取分阶段、可回滚的策略,并保留详细的操作日志。

二、智炼精钢:ERP批次差异的破局策略与实践蓝图

差异分析的最终目的是为了“破局”,构建更robust的管理体系。这需要结合技术、流程与人的协同。

拥抱自动化,减少人为误差(EmbraceAutomation,MinimizeHumanError):

策略:尽可能通过自动化手段替代人工录入。例如,采用条形码/二维码扫描技术、RFID技术,配合自动化数据采集设备,将信息直接录入ERP系统。实施:在入库、出库、生产等关键环节部署自动化采集设备,并确保其与ERP系统无缝对接。对操作人员进行充分的培训,使其熟悉并正确使用自动化工具。

精细化规则,强化系统校验(RefineRules,EnhanceSystemValidation):

策略:在ERP系统中配置强大的批次与效期校验规则。这些规则应覆盖数据格式、合法性、逻辑性等多个层面。实施:例如,设置批次号长度、字符集、日期格式的校验;设置效期与生产日期的逻辑校验(效期必须晚于生产日期);设置特定产品的效期阈值预警。

对于无法自动校验的异常情况,应设计清晰的异常处理流程。

可视化监控与预警(VisualMonitoring&Alerting):

策略:利用ERP系统的报表、仪表盘功能,对批次与效期数据进行可视化监控。设置关键指标的阈值,实现主动式预警。实施:建立“即将到期产品”预警列表、“批次异常”告警面板、“追溯路径可视化”等功能。确保预警信息能够及时触达相关责任人,并能触发后续的处理流程。

建立“批次健康度”指标体系(Establish"BatchHealth"MetricsSystem):

策略:引入“批次健康度”的概念,通过量化指标来评估当前批次与效期管理的整体状态。实施:可以包含的指标有:批次信息准确率、效期预警及时率、过期报废率、召回响应时间等。定期对这些指标进行评估,识别管理薄弱环节,并制定改进计划。

流程再造与协同赋能(ProcessRe-engineering&CollaborativeEmpowerment):

策略:优化与批次、效期管理相关的业务流程,确保信息在各环节顺畅传递。加强跨部门协作,形成统一的管理意识。实施:重新梳理从物料接收、入库、生产、质检、出库到销售、售后服务的全流程,识别流程断点与信息孤岛。成立跨部门的“批次与效期管理优化小组”,定期沟通,解决问题。

持续优化与智能化升级(ContinuousOptimization&IntelligentUpgrade):

策略:批次与效期管理是一个持续改进的过程。企业应保持对新技术、新趋势的关注,并逐步将人工智能、大数据等技术融入管理体系。实施:例如,利用AI技术进行更复杂的批次数据模式识别与异常预测;利用大数据分析优化效期预测模型,减少报废;探索区块链技术在追溯方面的应用,提升信息透明度与可信度。

结语:

医疗器械批次与效期管理的ERP差异分析,绝非一项简单的数据比对工作,它是一场对企业精细化管理能力、信息系统应用深度、以及风险控制意识的全面考验。通过上述的差异分析维度与破局策略,企业可以有效识别并解决潜在的“隐形炸弹”,将数据中的微小偏差转化为驱动企业稳健增长的强大动力。

唯有“智炼精钢”,才能在严苛的市场环境中“效启未来”,为患者提供最安全、最可靠的医疗保障,为企业赢得长远的竞争优势。

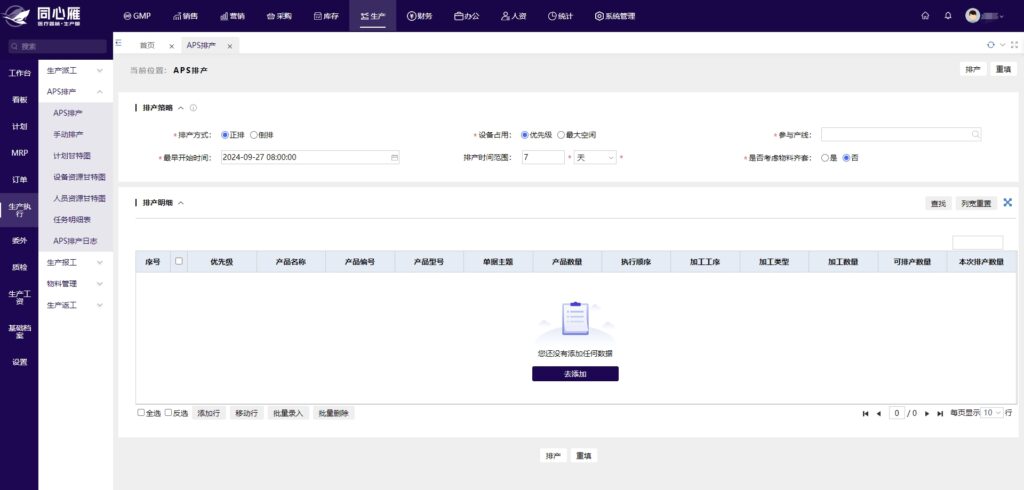

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~