风起云涌:医疗器械ERP实施中的潜藏暗礁

医疗器械行业,一个与生命健康息息相关的精密领域,其产品的高质量、高标准、高合规性要求,使得任何一个环节的疏忽都可能带来不可挽回的后果。随着市场竞争的加剧和监管的日益严格,引入一套高效的ERP(企业资源计划)系统,已成为医疗器械企业提升管理水平、优化资源配置、驱动业务增长的关键战略。

ERP系统的实施并非一蹴而就的“灵丹妙药”,其中潜藏着诸多风险,稍有不慎,便可能让企业陷入困境,甚至功亏一篑。

一、战略定位模糊:方向不明,前途未卜

“知己知彼,百战不殆。”在ERP实施的宏大叙事中,战略定位的清晰与否,是决定项目成败的基石。许多企业在启动ERP项目时,往往抱着“别人有,我也要有”的心态,或是被技术供应商的华丽说辞所吸引,而未能深入分析自身现有的业务痛点、管理瓶颈以及未来发展目标。

风险表现:

目标不明:缺乏明确的业务目标和期望,导致实施过程中方向摇摆,资源投入分散,难以衡量项目成效。需求模糊:对自身核心业务流程、数据需求以及系统应解决的关键问题理解不清,导致选型偏差,系统功能与实际业务脱节。价值失焦:过度关注技术层面的功能堆砌,而忽视了ERP系统作为管理工具,应为企业带来的核心价值,如提升运营效率、降低成本、加强合规性等。

应对之道:

战略先行:在项目启动前,必须进行深入的业务诊断,明确企业的战略发展方向,并将ERP系统的实施与企业整体战略紧密结合。目标量化:设定清晰、可衡量的项目目标,例如,将库存周转率提升15%,将订单交付周期缩短10%,将研发周期缩短5%等。

痛点驱动:聚焦企业最亟待解决的管理痛点,将这些痛点作为ERP系统优先要解决的问题,确保系统能够切实解决实际业务难题。

二、流程梳理不清:错综复杂,难以驾驭

医疗器械企业的业务流程通常错综复杂,涉及研发、采购、生产、销售、质检、售后等多个环节,且高度依赖于严格的合规性要求。在ERP实施过程中,如果未能对现有流程进行充分的梳理、优化和标准化,直接将杂乱无章的流程“搬进”新系统,只会放大问题,导致系统运行效率低下,甚至出现数据混乱和流程中断。

风险表现:

照搬旧流程:缺乏对现有流程的审视和优化,简单地将手工或旧系统中的流程直接映射到新ERP系统,使得新系统无法发挥其应有的流程再造和优化能力。流程断裂:各部门之间流程衔接不畅,数据信息孤岛依然存在,导致信息传递滞后、重复劳动和数据不一致。

合规性风险:未能将医疗器械行业特有的GMP(药品生产质量管理规范)、GSP(药品经营质量管理规范)、ISO13485等合规要求融入流程设计,导致系统运行无法满足法规要求。

应对之道:

流程重塑:将ERP实施视为一次流程优化的契机,对现有业务流程进行全面梳理、分析和重塑,剔除冗余环节,优化关键节点,实现流程的标准化和自动化。合规内嵌:深入理解并严格遵循医疗器械行业的各项法规要求,将合规性要求嵌入到系统流程设计中,确保系统运行能够满足法规审查和审计的需求。

跨部门协作:成立跨部门的流程优化小组,集合各部门的专业知识和实践经验,共同梳理和定义标准化的业务流程。

三、数据质量堪忧:信息失真,决策失误

“垃圾进,垃圾出。”ERP系统高度依赖于准确、完整、一致的数据。如果企业原有的数据质量不高,存在大量错误、遗漏或重复的数据,那么即使引入最先进的ERP系统,也难以发挥其应有的价值。低劣的数据质量不仅会影响系统的正常运行,更会导致错误的业务决策,给企业带来经济损失。

风险表现:

数据脏乱:历史数据包含大量错误、不一致、重复或过时信息,难以直接迁移和使用。数据丢失:关键业务数据在迁移过程中发生丢失,导致系统运行过程中信息缺失。数据定义不清:各部门对同一类数据的定义和理解不一致,导致数据口径不统一,影响数据分析的准确性。

应对之道:

数据治理:建立完善的数据治理体系,明确数据的所有者、管理者和使用者,制定数据标准和规范,并持续进行数据质量监控和维护。数据清洗与迁移:在系统实施前,对现有数据进行彻底的清洗、去重和标准化处理,确保迁移到新系统中的数据准确、完整。数据验证:在数据迁移完成后,进行严格的数据验证,确保迁移的数据与原数据一致,并满足系统运行的要求。

四、技术选型失误:匹配不当,事倍功半

医疗器械行业的特殊性,决定了其对ERP系统的专业性要求极高。选择一个与行业特点不匹配、功能无法满足需求的ERP系统,将是项目失败的重大隐患。

风险表现:

通用型ERP:选择非医疗器械行业的通用型ERP系统,缺乏对行业特有流程、法规和标准的内置支持,需要大量二次开发,成本高昂且风险巨大。功能不足/过剩:系统功能无法满足企业当前和未来的业务需求,或功能过于冗杂,增加了系统的复杂性和用户学习成本。

技术架构落后:选择的技术架构陈旧,无法支持企业未来的业务扩展和技术升级。

应对之道:

行业定制化:优先选择专门为医疗器械行业设计的ERP系统,或是有成熟解决方案的供应商。功能匹配度评估:详细评估供应商提供的系统功能是否与企业的业务需求高度匹配,并关注其是否能有效支持GSP、GMP、UDI(唯一器械标识)等行业特定要求。

供应商考察:深入考察供应商的行业经验、技术实力、服务能力以及客户成功案例,选择信誉良好、经验丰富的合作伙伴。

五、项目管理不善:失控失序,难达目标

ERP系统的实施是一个复杂且耗时的系统工程,需要严谨的项目管理来确保项目按时、按质、按预算完成。不善的项目管理,往往是导致ERP实施失败的“罪魁祸首”。

风险表现:

缺乏强有力的项目领导:项目缺乏明确的项目负责人和高层支持,导致决策缓慢,资源协调困难。项目计划不切实际:项目计划过于乐观,未能充分考虑潜在的风险和延误,导致项目进度失控。沟通不畅:项目团队内部、项目团队与业务部门之间沟通不畅,信息传递有误,导致误解和冲突。

变更管理失控:项目过程中频繁或无序的变更,导致项目范围蔓延,进度和成本失控。

应对之道:

高层领导和项目团队:组建一支由高层管理者担任项目发起人,经验丰富的项目经理负责日常管理,各部门骨干成员组成的专业项目团队。科学的项目计划:制定详细、可行、阶段性的项目计划,并预留足够的缓冲时间应对突发状况。有效的沟通机制:建立定期的项目例会、周报、月报等沟通机制,确保信息畅通,及时解决问题。

规范的变更管理:建立规范的变更管理流程,对项目变更进行评估、审批和记录,控制项目范围蔓延。

扬帆远航:破解医疗器械ERP实施的“疑难杂症”

在识别了医疗器械ERP系统实施过程中的潜在风险之后,我们更需要积极主动地制定并执行有效的应对策略,将这些风险降至最低,确保项目的顺利推进,最终实现企业数字化转型的宏伟目标。这并非易事,需要企业上下齐心协力,以及对细节的极致追求。

六、组织变革阻力:人心思变,步履维艰

ERP系统的实施,不仅仅是技术的升级,更是企业管理模式和工作方式的深刻变革。这种变革往往会触及到员工的既得利益和习惯,从而引发组织内部的阻力,成为项目推进的“绊脚石”。

风险表现:

员工抵触:部分员工对新系统持怀疑态度,担心学习新技能的困难,或是害怕在新系统中失去原有的工作内容和影响力。部门壁垒:部门之间缺乏合作意愿,不愿意分享信息或调整现有工作模式,导致系统集成和数据共享受阻。文化不适:企业现有组织文化与ERP系统所倡导的协作、透明、数据驱动的文化不符,难以形成良好的系统使用氛围。

应对之道:

高层垂范与沟通:公司高层必须成为变革的坚定推动者,并通过各种渠道向全体员工清晰传达变革的必要性、项目的愿景以及对员工的期望。全员培训与赋能:制定详尽的培训计划,针对不同层级、不同岗位的员工提供系统操作、流程优化等方面的培训,并鼓励员工积极学习新技能。

激励与奖励机制:建立与ERP系统应用和业务绩效挂钩的激励和奖励机制,鼓励员工主动拥抱变革,积极使用新系统。倾听与反馈:建立有效的反馈渠道,认真听取员工在使用系统过程中遇到的问题和建议,并及时做出回应和改进。

七、供应商关系管理不当:合作不畅,步履维艰

技术供应商在ERP实施过程中扮演着至关重要的角色,他们提供系统、专业知识和技术支持。不当的供应商关系管理,同样可能成为项目失败的导火索。

风险表现:

合同约束不足:合同条款模糊不清,对双方的权利、义务、交付标准、验收方法等规定不明确,容易引发争议。沟通隔阂:与供应商沟通不畅,信息传递延迟或失真,导致双方对项目进度、需求理解存在偏差。过度依赖:过度依赖供应商,缺乏内部技术力量的培养,导致项目完成后企业对供应商产生“技术锁定”效应。

服务不到位:供应商提供的技术支持、培训或售后服务不及时、不专业,影响系统的稳定运行和用户的使用体验。

应对之道:

严谨的合同签订:与供应商签订详细、严谨的合同,明确项目范围、交付物、时间表、验收标准、服务水平协议(SLA)以及违约责任。建立联合项目组:成立由企业和供应商共同组成的联合项目组,建立高效的沟通机制,定期召开项目会议,共同推进项目进展。

知识转移与赋能:在项目实施过程中,积极与供应商合作,加强内部团队的技术培训和知识转移,提升企业自身的系统应用和维护能力。明确的验收标准:制定清晰、可量化的系统验收标准,确保供应商交付的系统符合预期,并严格按照标准进行验收。

八、系统集成挑战:信息孤岛,协同受阻

在医疗器械企业中,通常会存在多个独立运行的系统,如MES(制造执行系统)、WMS(仓库管理系统)、PLM(产品生命周期管理系统)、CRM(客户关系管理系统)等。ERP系统需要与这些现有系统进行有效集成,才能真正实现企业的信息化和智能化。

风险表现:

接口不兼容:ERP系统与其他系统之间的接口不兼容,导致数据无法正常传输和共享。集成复杂:集成工作量大、技术难度高,容易出现数据不一致、系统性能下降等问题。数据同步延迟:数据在不同系统之间同步存在延迟,影响实时决策和业务处理的效率。

缺乏统一的数据标准:各系统之间数据定义不统一,导致集成过程中数据转换的复杂性和错误率增加。

应对之道:

制定集成方案:在项目初期就制定详细的系统集成方案,明确各系统之间的接口需求、数据流转方式和技术实现路径。选择支持开放集成的系统:优先选择支持标准接口协议(如API)的ERP系统,降低集成难度。分步实施与测试:采取分步实施的集成策略,并对每个集成环节进行充分的测试,确保数据准确、流畅地在各系统之间传递。

数据标准化:推动企业内部数据标准的建立和统一,为系统集成奠定坚实基础。

九、合规性与追溯性风险:法规遵从,步步为营

医疗器械行业是高度管制的行业,对产品的合规性、质量控制和全程追溯性有着极其严格的要求。ERP系统在其中发挥着核心作用,一旦出现合规性问题,后果将不堪设想。

风险表现:

GMP/GSP遵从性不足:系统功能或流程设计未能完全覆盖GMP/GSP的各项要求,如批号管理、有效期管理、温湿度监控、偏差处理等。UDI实施困难:未能有效支持UDI(唯一器械标识)的生成、管理和上传,无法满足全球市场的准入要求。

追溯链条断裂:无法实现从原材料到成品,再到客户的全程追溯,一旦发生产品召回,将面临巨大的挑战。数据变更审计缺失:关键数据(如工艺参数、检验结果)的变更未能得到充分记录和审计,影响合规性审查。

应对之道:

选择合规性强的系统:优先选择专门为医疗器械行业设计,并已通过相关合规性验证的ERP系统。流程与法规深度融合:将GMP、GSP、UDI等法规要求深度融入ERP系统的流程设计和功能配置中。建立完整的追溯体系:利用ERP系统实现对物料、生产过程、检验、发货、售后等全流程的精细化管理和全程追溯。

强化审计功能:确保系统具备完善的数据变更记录和审计追踪功能,满足法规审计的要求。

十、持续优化与迭代:固步自封,错失良机

ERP系统的实施并非终点,而是一个持续优化和迭代的过程。很多企业在系统上线后便认为大功告成,停止了进一步的优化和改进,导致系统逐渐落后于业务发展,无法持续发挥其价值。

风险表现:

缺乏持续改进机制:系统上线后,缺乏对系统运行效果的定期评估和用户反馈收集。功能未能充分利用:用户对系统功能的了解有限,许多高级功能未能得到有效利用。技术更新滞后:未能及时关注和引入ERP技术的最新发展,如人工智能、大数据分析等,错失提升运营效率的机会。

应对之道:

建立持续改进流程:建立定期的系统性能评估、用户满意度调查和功能改进反馈机制。深度挖掘系统价值:组织专题培训,鼓励用户探索和利用ERP系统的更多高级功能,解决更复杂的业务问题。拥抱新技术:密切关注ERP领域的技术发展趋势,适时引入人工智能、机器学习等新技术,赋能企业数字化转型。

定期复盘与升级:定期对系统运行效果进行复盘,识别存在的问题和改进空间,并制定相应的升级和优化计划。

医疗器械ERP系统的实施,是一场充满挑战但也潜力无限的变革。成功的关键在于能否深刻理解并有效管理实施过程中的各类风险。通过明确战略定位,优化业务流程,确保数据质量,谨慎选择技术供应商,加强项目管理,积极应对组织变革,妥善管理供应商关系,实现系统集成,严守合规性要求,并持续进行优化迭代,医疗器械企业将能够规避“雷区”,扬帆远航,在激烈的市场竞争中赢得先机,构建起更加高效、智能、合规的未来。

这不仅是对技术的投资,更是对企业未来可持续发展的战略布局。

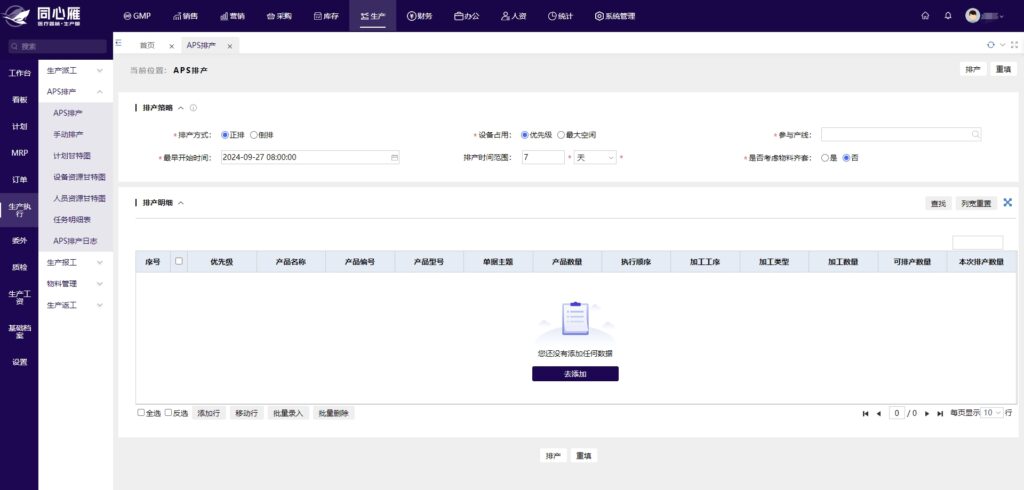

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~