在现代医疗行业中,医疗器械以其不可替代的作用,成为了保障人民健康、提升治疗效果的重要工具。从简单的体温计到复杂的影像设备,医疗器械在日常医疗服务中的使用场景越来越广泛。随着科技的进步和医疗需求的不断增长,医疗器械的种类和技术不断创新,但也伴随着一系列质量和安全问题的出现。

医疗器械作为直接关系到患者生命安全的重要产品,其质量问题往往能够引发严重的后果。过去几年中,因医疗器械质量不合格而导致的事件频频曝光,不仅影响了患者的健康,也破坏了医疗行业的公信力。因此,如何保障医疗器械的质量,如何及时发现和预警其中的风险,成为医疗行业亟待解决的问题。

为了应对这一挑战,医疗器械质量风险预警机制应运而生。这一机制通过对医疗器械的全生命周期进行有效监控和管理,及时发现潜在的质量问题和安全隐患,提前采取防范措施,减少医疗器械风险对患者造成的危害。医疗器械质量风险预警机制的建立,能够在产品研发、生产、流通、使用等各个环节中,发挥出强大的监控和预警作用。

具体而言,医疗器械质量风险预警机制的核心目标是通过风险识别、风险评估、风险控制和风险沟通四大环节,建立起一个系统化的质量监控和预警框架。风险识别是指通过对医疗器械产品的质量和安全性进行深入分析,识别出潜在的风险点。这一过程需要结合临床经验、质量控制标准、历史数据等多个维度,全面了解产品可能存在的质量问题。

一旦发现潜在的质量问题,接下来就是风险评估阶段。在这一阶段,专业团队通过数据分析、实验验证等手段,评估出风险的严重程度和可能的影响范围。对于影响较小的风险,可能通过修改设计、优化生产工艺等方式进行有效控制;而对于严重的风险,则需要采取紧急召回、停产整改等手段,确保不对患者造成危害。

除了识别和评估风险外,风险控制同样至关重要。只有通过科学的控制手段,才能有效降低风险的发生概率,确保医疗器械的质量和安全。在这方面,企业和监管部门应当紧密合作,通过强化监管、加大技术投入、提升生产工艺等手段,确保医疗器械质量始终处于可控范围之内。

风险沟通也是医疗器械质量风险预警机制中不可忽视的一环。无论是企业内部的风险传递,还是与监管部门、患者的沟通,都应当做到及时、透明、清晰。在医疗器械质量问题发生时,快速、有效的沟通能够最大程度上降低危机对品牌和公众信任的冲击。

医疗器械质量风险预警机制的建立和完善,不仅仅是医疗器械企业的责任,更是政府监管部门的重要任务。随着全球化和信息化的发展,医疗器械的生产和流通网络日益复杂,跨国企业的产品也更加多样化,这使得医疗器械的质量风险管理面临更大的挑战。因此,政府部门应当通过制定健全的法规、标准和规范,加强对医疗器械质量的全程监管。

例如,我国已经出台了一系列关于医疗器械质量的相关法规和政策,尤其是在《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》等法律文件中,对医疗器械的生产、流通和使用都提出了严格要求。这些法规为建立和完善医疗器械质量风险预警机制提供了法律依据,确保医疗器械在每一个环节中都能得到有效监控。

行业协会和第三方机构也在推动医疗器械质量风险预警机制的完善方面发挥了重要作用。通过组织专业的培训和认证,推广先进的质量控制技术,行业协会为企业提供了大量的知识支持,帮助企业提升自身的风险管理能力。第三方检测机构的引入也为企业提供了独立的质量审查服务,确保产品在进入市场之前,能够通过严格的检测和评估。

随着数字化技术的发展,医疗器械质量风险预警机制的实施也迎来了新的机遇。大数据、人工智能、物联网等技术的应用,使得医疗器械质量监控更加智能化、精细化。通过物联网技术,医疗器械可以在使用过程中实时监测其运行状态,及时发现潜在的质量问题。大数据分析技术则能够从海量的使用数据中提取出有价值的风险信息,为企业和监管部门提供科学的决策支持。

未来,随着医疗器械市场的不断扩大和技术的不断进步,医疗器械质量风险预警机制将越来越成为行业发展的重要保障。通过强化企业自身的质量管理体系、提升监管部门的执法力度、利用先进的科技手段,我们有理由相信,医疗器械质量风险预警机制将在保障患者健康、推动行业可持续发展方面发挥更加重要的作用。

医疗器械质量风险预警机制不仅是保障医疗器械安全的有效手段,也是提升行业竞争力、赢得公众信任的关键。每一个环节的有效监管和控制,都离不开全社会的共同努力。让我们携手并进,共同推动医疗器械行业的健康发展,确保每一位患者都能得到安全、可靠的医疗保障。

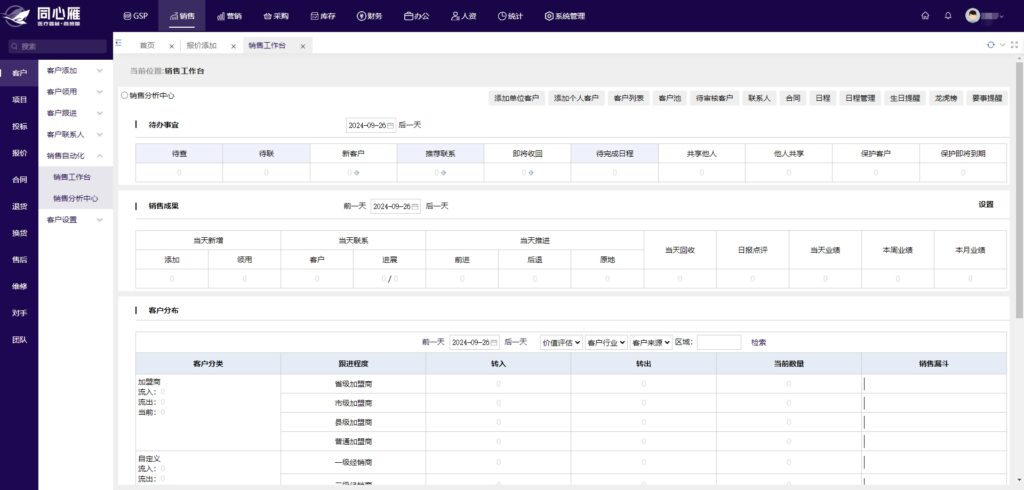

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~