凌晨2点的抢救室,心电监护仪的蜂鸣撕裂寂静。救护车送来心梗患者,上衣口袋里的异地就诊卡却刷不开本地系统。"上周的冠脉造影在哪?"主治医生对着空白显示屏攥紧拳头——千里之外的影像数据,此刻正沉睡在某三甲医院的归档服务器里。

这不是影视剧桥段。2023年《中国医疗信息化白皮书》披露:83.6%的三级医院拥有超过15套独立医疗系统,但互通率不足34%。当飞利浦监护仪、GE-CT、西门子MRI在病房里并肩作战,它们产生的数据却像说着不同方言的士兵,在各自的封闭堡垒里沉默。

数据孤岛的"混凝土配方"远比想象复杂:

技术层面:DICOM影像、HL7消息、私有API组成巴别塔式语言迷宫,某进口超声设备甚至需要专用翻译器才能输出数据利益困局:单个三甲医院每年支付超200万系统维护费,某些厂商靠数据封锁维系服务依赖安全悖论:部分机构把"物理隔离"等同于安全,却放任医护用手机翻拍屏幕传递诊断结果

更尖锐的矛盾爆发在临床一线。上海某肿瘤医院做过残酷测算:晚期肺癌患者平均辗转2.8家机构,重复检查导致的有效治疗时间损失达19天——相当于让20%的患者永远错过最佳方案。当PET-CT影像在本地服务器"睡大觉",病理科医生却在用肉眼比对纸质报告。

"这根本不是技术问题!"医疗物联网专家李砚在行业峰会上摔出惊人之语:"监护仪每毫秒都在输出生命体征,但我们宁可让AI算法饿死,也不愿拆掉那些镀金的数据牢笼。"他展示的神经外科手术案例触目惊心:由于术中导航系统无法实时获取术前MRI,医生不得不在打开颅骨后等待40分钟人工传输数据。

转机藏在手术无影灯照不到的角落。深圳某创业公司开发的边缘计算网关,正像"数据器官移植师"般潜入医院:

指甲盖大小的设备贴在GE-CT背板,将原始DICOM转化为轻量化FHIR资源包智能分流引擎动态分配传输路径,急诊数据走5G专线,科研数据夜间批量传输区块链存证模块让每个数据细胞携带"出生证明",破解隐私共享死结

这套"微创改造方案"在华山医院创下奇迹:救护车抵达前,患者可穿戴设备已激活急诊通道。当平车冲进抢救室时,既往病史、药物过敏源、最近三次心电图自动铺满屏幕。时间戳记录显示,从胸痛发作到溶栓方案生成仅用37分钟,比常规流程压缩62%。

真正的革命发生在水面之下。国家卫健委推出的"医疗信息互联互通标准化成熟度测评",正在瓦解传统HIS厂商的割据势力。2024版测评新增"设备直连"强制项,要求所有新采购医疗装备必须具备标准API接口。某省级招标现场传出的趣闻耐人寻味:当跨国巨头销售试图用"私有云解决方案"规避接口开放时,采购方直接亮出测评手册:"贵司的封闭协议,准备写在患者死亡报告里吗?"

技术破壁者开始重构价值链条。杭州某影像中心接入基层医院的12小时后,系统自动标记出3例早期肺癌漏诊。更精妙的协同发生在广州妇儿医院——胎心监护仪数据实时传入AI平台,当曲线出现"骆驼峰"形态瞬间,系统同时向医生PAD推送处理预案并预约手术室。

产房与IT机房间的"神经突触"正在成形。

未来三年最激动人心的战场在"细胞级数据流动"。中科院团队展示的纳米机器人实验室原型,可在血管内实时传输病理数据;而微软亚洲研究院的医疗专用GPT,正通过消化300万份跨院病历学习诊断共识。当某三甲医院院长在体验舱戴上MR眼镜,眼前漂浮的不再是碎片化报告,而是随时间轴流动的立体生命图谱。

"记住2025年这个夏天,"数字医疗创业者秦蒙在融资路演时预言:"当首例完全基于分布式数据完成的全脏器移植手术成功时,我们终于能宣布——那些让生命卡在传输路上的孤岛,永远沉没了。"

核心策略解析:

痛点可视化:用急诊室抢救、肿瘤患者时间损耗等场景引发共情破除技术认知门槛:将FHIR协议、边缘计算等术语转化为"数据血管""微创改造"等具象表达商业驱动力揭示:通过招标新规、成本数据等展现产业变革必然性未来图景具象化:纳米机器人、立体生命图谱等描述强化技术信心

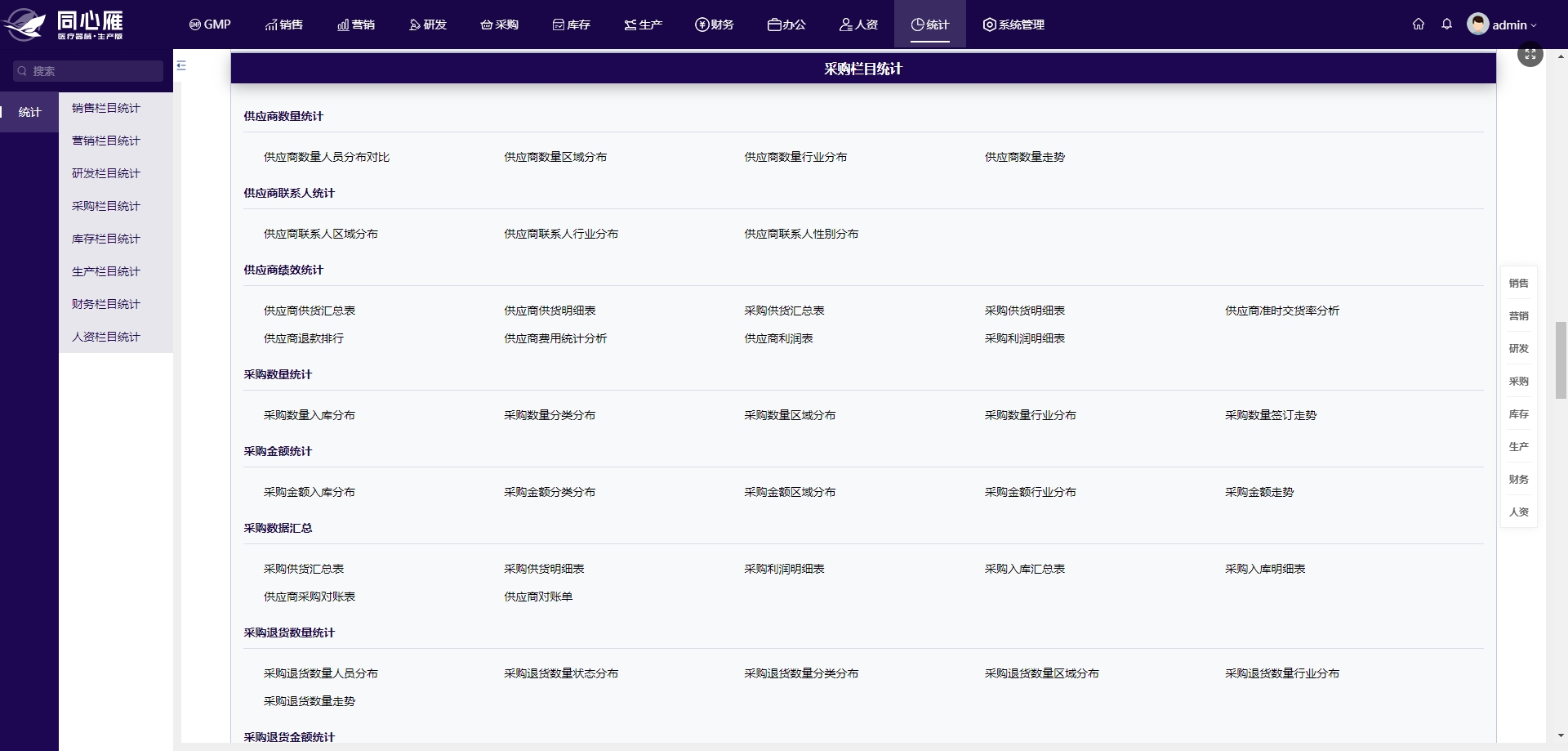

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~