在现代医学领域,医疗器械的应用越来越广泛,它们为患者的诊疗过程提供了极大的帮助。随着医疗技术的发展,医疗器械的种类和复杂性也不断增加,其中隐含的环境风险也逐渐成为医疗安全管理中的一项重要课题。医疗器械环境风险管理,正是为了识别、评估并控制这些潜在的风险,确保医疗过程的顺利进行,保障患者的生命安全和健康。

医疗器械环境风险的种类

医疗器械环境风险,顾名思义,是指医疗器械在使用过程中,受外部环境因素影响所产生的各种潜在风险。主要包括以下几种类型:

设备故障风险

医疗器械一旦受到环境因素的干扰,比如温湿度过高、过低,或者过多的电磁干扰,都可能导致设备故障。例如,一台心电图机在高温高湿的环境下使用,可能导致电路故障,影响正常诊断。

污染风险

医疗器械的清洁和消毒工作至关重要,环境中的空气质量、病原体的传播等都可能成为医疗器械污染的来源。设备没有得到及时有效的消毒,可能导致患者感染,增加治疗风险。

储存风险

很多医疗器械需要特定的储存条件。例如,某些高端诊断设备和治疗仪器需要恒定的温湿度控制。如果设备储存环境不达标,可能会影响器械的性能,甚至使其失效。

使用不当的风险

医疗器械在不同的环境中使用时,由于操作者对器械的不熟悉,或者外部环境的变化,也可能导致设备操作不当,甚至出现故障。

风险管理的重要性

随着医疗技术的不断进步和医疗器械的复杂化,环境风险对医疗器械安全的影响也愈发显著。因此,医疗机构必须高度重视医疗器械环境风险管理。通过系统化、科学化的管理方法,减少环境风险对医疗器械造成的潜在威胁,从而为患者的安全提供有效保障。

环境风险管理有助于提升医疗器械的使用效能。通过监控环境因素的变化,如温湿度、空气质量、电磁环境等,及时调整环境条件,确保医疗器械在最佳工作状态下进行操作,避免设备因环境问题导致的失效或故障。

环境风险管理有助于降低医疗事故的发生率。设备故障、器械污染、错误使用等因素都可能导致医疗事故的发生,进而影响患者的治疗效果和安全。而通过有效的环境风险控制,能够在源头上消除或减少这些风险的发生。

如何进行医疗器械环境风险管理

制定环境风险管理计划

医疗机构需要根据自身的特点和设备种类,制定详细的环境风险管理计划。这包括风险识别、风险评估、风险控制、应急预案等各个方面。

环境监控与数据采集

建立科学的环境监控系统,实时跟踪医疗器械使用环境的温湿度、电磁干扰等关键因素。通过数据采集与分析,及时发现潜在的环境风险,采取相应的防范措施。

人员培训与责任划分

人员的培训对于环境风险管理至关重要。医院需要定期对医务人员进行相关培训,提高他们对医疗器械环境风险的认识,确保每一位工作人员都能在安全的环境中操作器械,并及时发现和报告设备的异常情况。

定期设备检查与维护

医疗器械的定期检查与维护是风险管理的重要环节。定期对设备进行全面检查,确保其运行状态良好,及时更换损坏部件,避免因设备故障引发的风险。

完善应急预案

在面临环境风险事件时,医院需要准备好应急预案,确保在突发事件发生时能够迅速反应,采取正确的应急措施,最大限度地减少风险对患者的影响。

医疗器械环境风险管理的实施效果

通过实施环境风险管理,医疗机构可以在多个方面实现显著的改进。设备故障率显著降低,医疗器械的稳定性和可靠性得到大幅提升。患者的安全得到了更好的保障,医疗事故的发生率也有所下降。医院在设备的维护和管理方面也能实现更高效的资源利用,减少了不必要的浪费和损失。

相关标准与法规的推动

随着医疗器械环境风险管理意识的提升,相关国家和行业标准也在不断完善。例如,《医疗器械风险管理标准》明确了医疗器械的风险管理要求,提出了设备环境的监控与控制要求,强调了医疗机构应采取系统性风险评估与管理措施。国际上对医疗器械环境风险的管理也有着严格的要求,诸如ISO14971等标准,均对医疗器械的风险管理提出了详细的指导。

通过严格遵守这些标准和法规,医疗机构能够确保医疗器械环境风险管理的有效实施,提升医疗服务的质量,进一步保障患者的健康和安全。

持续改进与创新

医疗器械环境风险管理并非一成不变的工作,它需要随着技术进步、设备更新以及环境变化不断进行调整与改进。医院应当保持与时俱进的态度,采用先进的风险管理技术,如智能化环境监控系统、设备状态实时追踪、人工智能辅助决策等手段,不断提升风险管理的效率与精确度。

医疗器械环境风险管理是保障患者安全、提高医疗质量的重要环节。通过系统化的风险识别与控制,医疗机构不仅能有效避免环境因素对医疗器械的影响,还能为患者提供更安全、更高效的医疗服务。在未来,随着医疗科技的进一步发展,医疗器械环境风险管理也将不断走向更加精细化、智能化的方向,为全球医疗安全事业作出更大贡献。

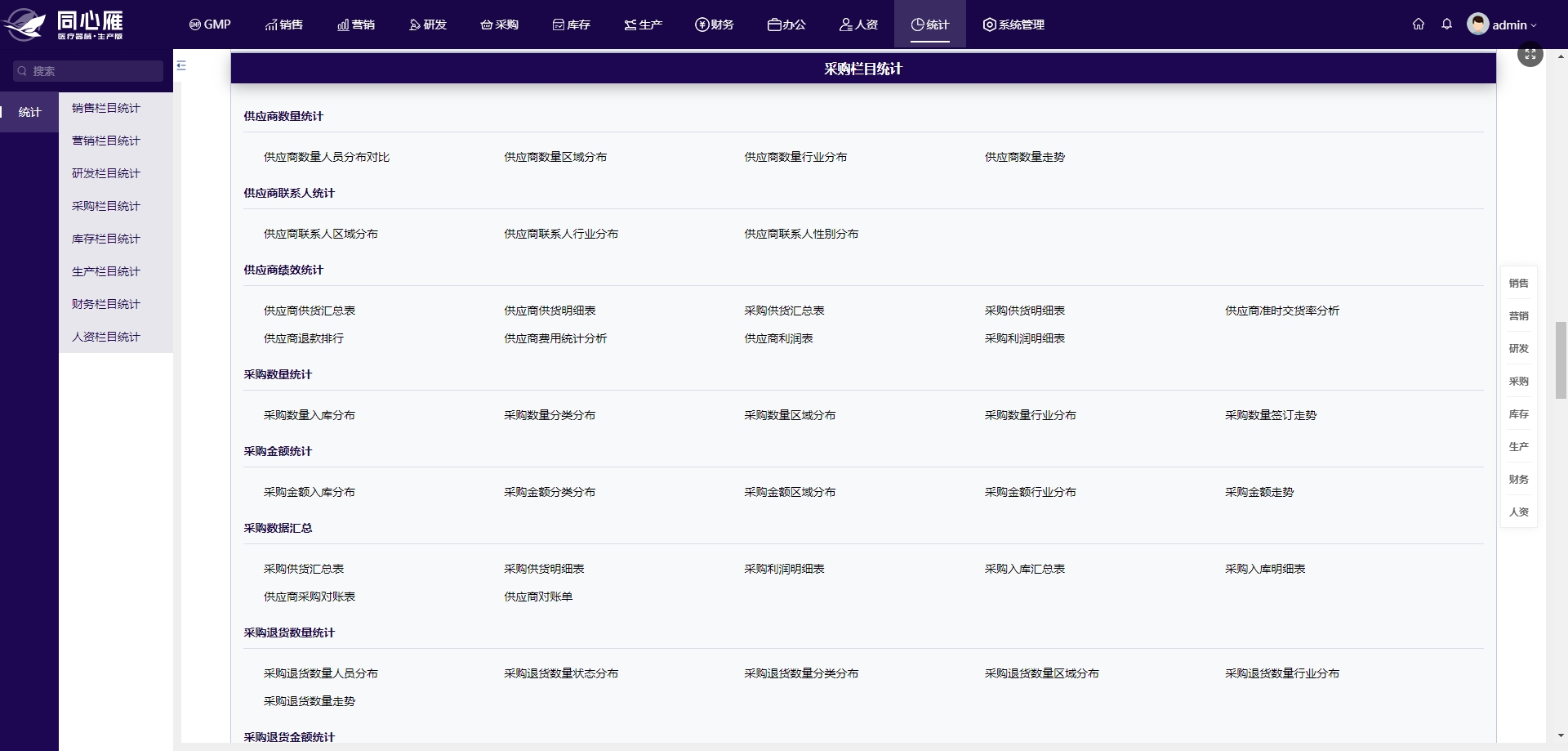

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~