在过去几年里,人工智能(AI)在医疗领域的快速发展已经开始改变医疗健康管理的各个方面。尤其是在诊断、治疗、管理和监控等领域,人工智能的应用前景广阔,但随之而来的是一些伦理与法律问题,特别是在医疗器械法规层面上。医疗器械法规作为保障公共健康和安全的重要制度,能够确保人工智能在医疗领域中的应用不偏离伦理轨道,避免技术发展带来不必要的风险。

人工智能在医疗领域的应用涉及到的伦理问题可谓错综复杂。从数据隐私、算法透明度到医疗决策的自动化,这些问题在实际应用过程中都能引发广泛的讨论。传统的医疗器械法规主要围绕着设备的安全性和有效性,而对于人工智能这样的高科技产品,传统法规并未完全涵盖其所带来的新型伦理挑战。例如,AI如何在保障患者隐私的前提下进行数据分析?AI在决策过程中是否能够完全替代医生的判断?如果出现错误,责任归属应该由谁来承担?

为了适应人工智能的快速发展,许多国家和地区开始更新和修订其医疗器械法规,以规范AI在医疗领域的使用。欧美等地区的监管机构已出台了一系列针对医疗人工智能产品的具体规定,旨在确保这些技术的开发与应用符合伦理要求。例如,欧盟的《医疗器械法规(MDR)》及美国FDA对人工智能医疗器械的监管规定,便将数据安全、透明性和算法公正性列为关键关注点。针对人工智能的独立学习特性,医疗器械法规还考虑到了机器学习算法的可追溯性与可解释性,要求开发者在产品开发过程中保证算法的“白盒”性质,避免“黑箱”现象的产生。

人工智能在医疗器械中的广泛应用,也让人们对其潜在的伦理风险产生了深刻的担忧。人工智能的算法训练需要大量的医疗数据,这些数据往往涉及到敏感的个人健康信息。在数据隐私保护日益成为全球性议题的背景下,如何平衡医疗数据的共享与保护,是一个亟待解决的难题。由于AI系统通常依赖于历史数据进行训练,这可能会导致算法出现偏差,进而影响到最终的医疗决策,甚至加剧社会不公平现象。例如,如果训练数据中某些群体的样本较少,AI可能无法为这些群体提供精确的诊断和治疗方案。

在面对这些挑战时,医疗器械法规的作用尤为重要。它不仅需要对现有的医疗人工智能技术进行合理的监管,还要不断适应和应对技术革新带来的新问题。通过明确的法规,医疗器械的伦理边界得以界定,技术与伦理之间的平衡也能够得到有效的维系。

随着人工智能技术的不断进步,医疗领域也逐步向着智能化和个性化的方向发展。AI不仅可以在临床诊断中提供精准的辅助决策,还能够在治疗过程中实现智能化的监测与反馈。正如许多专家所指出的那样,人工智能在医疗领域的应用同样带来了极大的伦理挑战,尤其是在医疗器械法规层面。

人工智能的透明度问题是亟待解决的关键。AI系统的“黑箱”特性意味着医生和患者很难完全理解其决策过程,这种不透明性不仅使医疗决策过程难以追溯,也增加了责任界定的难度。传统的医疗器械主要依赖于物理和化学原理,其功能和效果较为直观,因此,医生和监管机构可以通过传统的检测方法进行验证。而对于人工智能而言,复杂的算法和自我学习过程使得其行为不易预测,这给监管带来了很大的挑战。为了应对这一问题,许多医疗器械法规要求开发者提供算法的解释和验证机制,这有助于提高AI系统的可解释性和透明度,也能增强患者和医生对技术的信任。

人工智能与医疗器械法规的适配性问题也是需要关注的重点。传统的医疗器械法规主要基于静态产品设计和使用,然而人工智能产品通常是动态和持续学习的,这使得传统的审批和监管程序显得较为滞后。特别是在AI系统经过大量训练后,其性能可能会发生变化,这使得初期的审批验证结果可能无法完全代表其实际应用效果。对此,监管机构开始提出基于持续监控和定期评估的新型监管方式,要求开发者在产品投入使用后仍需对其进行监控和更新,以确保其长期符合安全和有效性的标准。

医疗器械法规也在推动对AI产品伦理的深入思考。例如,AI在医疗决策中能否完全替代医生的判断?对于这种涉及人类健康与生命的重大问题,人工智能是否能够做到无偏见、无错误地做出决策?在出现医疗事故时,责任该如何界定?这些问题在人工智能逐渐深入医疗领域的变得愈加复杂。为了保障患者的权益和安全,医疗器械法规必须对人工智能的使用范围、适用条件和风险评估进行更加细致的规定。

总结来看,医疗器械法规对人工智能伦理的影响是深远且复杂的。从技术透明性到数据保护,再到责任划分,AI在医疗领域的应用必须在保障安全与伦理的框架下进行。这不仅仅是对技术创新的要求,更是对整个社会伦理价值观的深刻挑战。在未来,随着人工智能技术的不断发展,医疗器械法规也必将不断创新和完善,为人工智能在医疗领域的规范化应用提供更加坚实的法律保障。

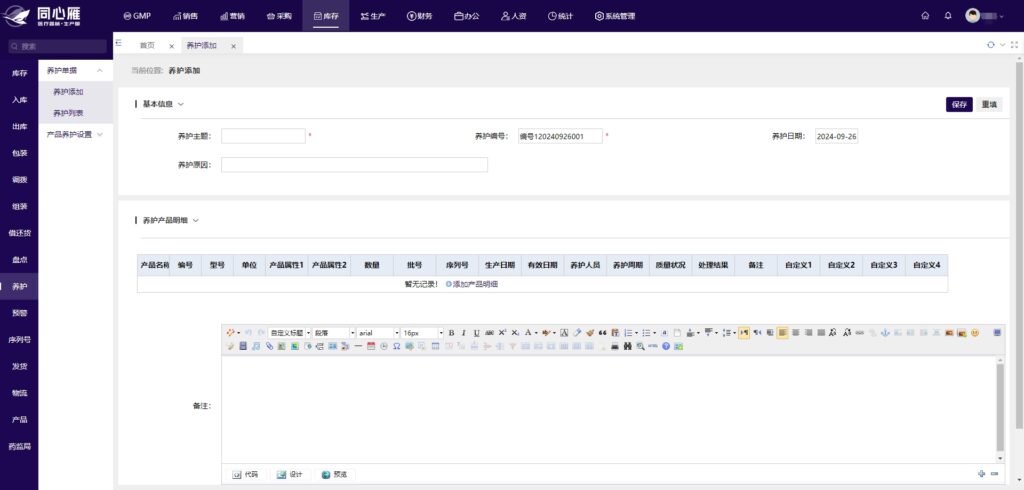

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~