凌晨三点的无影灯下,手术刀精准划过皮肤。很少有人想到,这把决定生死的手术器械,诞生于一个更精密的"手术台"——全自动化的医疗器械智能产线。当行业平均良品率卡在92%的瓶颈时,迈瑞医疗苏州工厂的机械臂正以0.002毫米的重复定位精度,将心脏支架合格率推至99.7%。

>>数据神经:让设备开口说话的秘密在微创导管的注塑车间,200台设备通过5G工业网关实时传输137项参数。某日凌晨系统突然报警:3号机螺杆温度波动0.8℃。工程师远程调取历史曲线,发现冷却阀响应延迟——这个曾经需要停机8小时排查的故障,如今在15分钟内完成预测性维护。

"就像给每台机器装上心电图。"生产总监举着平板电脑展示数字孪生系统,爆品球囊导管的日产量因此提升40%。

>>AI质检:超越人眼的极限之战骨科螺钉的螺纹检测曾是质检员的噩梦。某企业引入深度学习视觉系统后,0.1毫米的崩缺无所遁形。更有趣的是,AI通过分析3年报废数据,发现崩缺集中出现在环境湿度>65%的时段。当除湿系统联动启动,百万级年废品损失骤降82%。

"它不仅是检测员,更是工艺优化师",技术经理指着实时跳动的SPC控制图感慨。

>>柔性智造:小批量时代的生存密码面对定制化骨科植入物的爆发需求,天津某企业用模块化生产线破解困局。通过可重构的U型单元,转换产品时机械臂自动更换夹爪,AGV重新规划物料路径。曾经需要停工2天的切换,压缩到47分钟。当500副不同尺寸的人工关节在同条产线鱼贯而出,德国客户在验收单上写下:"这是工业4.0的中国答案。

"

(转场段落)当传感器将物理世界转化为数据洪流,更深层的变革正在发生——生产关系的重构比设备升级更为致命…

参观者常惊叹于智能工厂的机械之舞,却容易忽略地面那些彩色胶带划出的魔法阵。在威高集团的净化车间,价值2.3亿的进口设备旁,几个橙色标签正在引发静悄悄的利润革命:物料车移动距离从328米压缩到90米,某导管装配环节的转身动作从17次减为3次。

>>价值流手术:切开隐形的时间肿瘤某呼吸机企业绘制价值流图时发现:核心电路板的实际加工仅占订单周期的3%。更多时间消耗在跨部门审批(72小时)、仓库寻料(19小时)、等待静电手环(5次/天)。组建精益团队后,他们用共享数字看板替代纸质审批,设立线边超市实现物料秒级配送,将首批交付周期从14天压至53小时。

"我们切除了流程中的脂肪瘤",运营VP指着会议室墙上的改善前后对比图,上面标注着3280万/年的节省额。

>>人才炼金术:让老技师和00后同频进化在深圳某内窥镜工厂,50岁的老技师戴上AR眼镜,虚拟装配指导直接投射在真实工件上。而年轻操作工通过数字化工作站,3天就能掌握过去需培训3周的复杂校准。更颠覆的是"改善币"激励机制——员工扫码提交改进建议,系统即时计算预期收益并发放虚拟币,可兑换休假或培训资源。

实施首月收到改进方案271条,其中焊接工序的定位治具改造,让日产突破理论产能极限12%。

>>生态协同:打破工厂围墙的降本革命新冠疫情暴发时,某监护仪企业面临芯片断供危机。通过工业互联网平台,他们3小时内匹配到山东某军工企业的替代料库存。更关键的是打通了模具共享生态:当注塑厂通过云端调用200公里外合作企业的模具参数,新品开发周期从6个月缩短至23天。

这种"不拥有但可使用"的模式,让企业固定资产下降37%,订单响应速度却提升5倍。

智造未来:效率革命的冰山之下

当某县域企业用智能排产系统消化300%的订单激增,当德国TüV认证官为国产AI质检系统签发首张证书,这场效率革命正重塑产业格局。但真正的胜负手不在可见的机械臂之舞,而在数据与人的化学反应。就像上海某CT设备厂车间悬挂的标语:"最精密的传感器,永远是人脑中的改善意识。

"

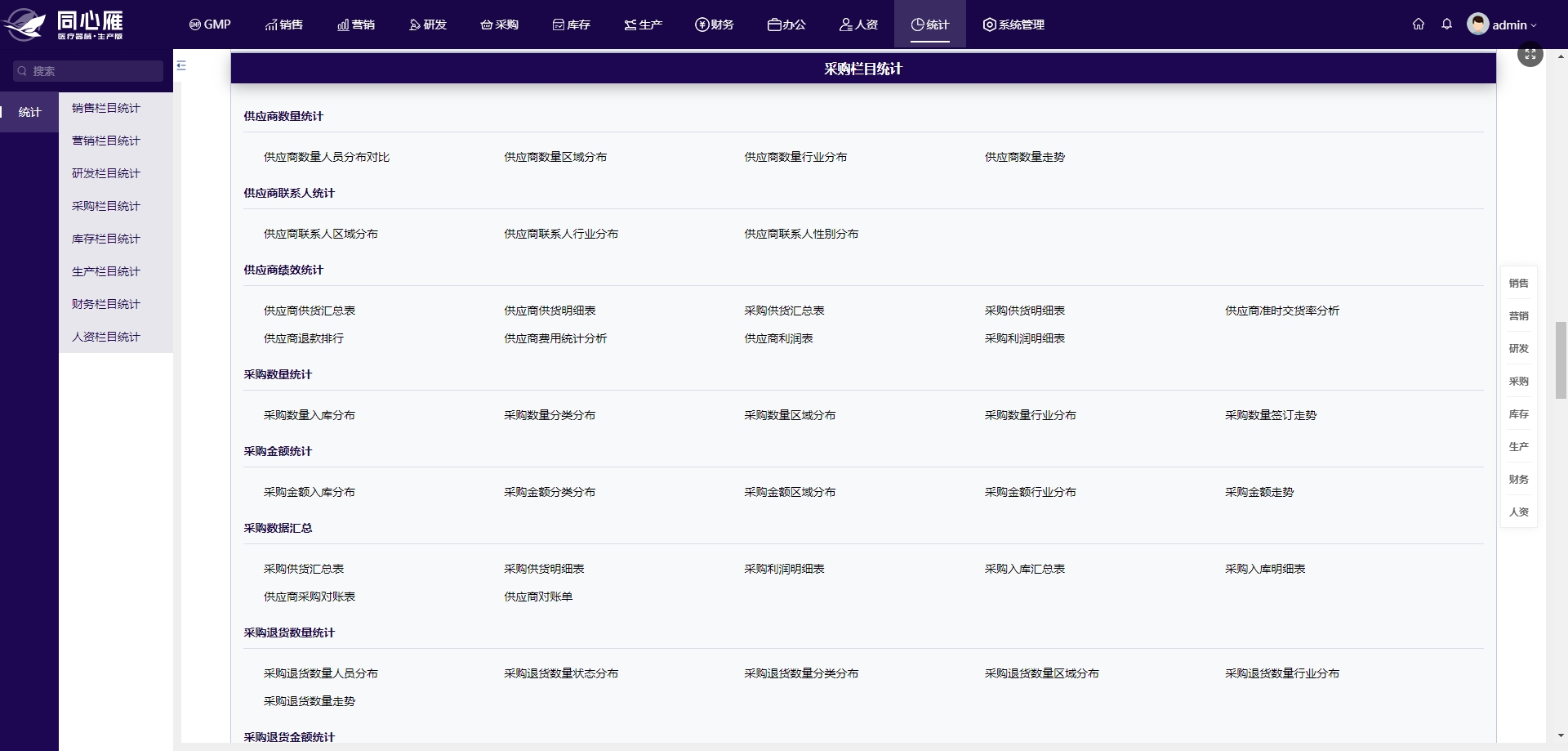

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~