医疗器械应急储备的必要性

在全球范围内,突发公共卫生事件层出不穷,从新冠疫情到地方性流行病,医疗系统面临巨大的压力。特别是在疫情期间,医疗器械供应的不足显著影响了医疗救治的效率和效果。因此,建立健全的医疗器械应急储备体系显得尤为重要。

保障公众健康安全是国家的首要任务。在应对突发公共卫生事件时,及时、有效的医疗器械供应是救治患者的关键。医疗器械包括呼吸机、心电监护仪、个人防护装备等,缺少这些设备,医务人员无法高效开展工作,患者的生命安全也将受到直接威胁。数据显示,急救设备的短缺直接导致了救治成功率的下降,特别是在疫情高峰期间,很多医疗机构因设备不足而不能满足救治需求。

医疗器械的储备可以有效减轻医院的负担和社会的恐慌。在疫情暴露出的医疗资源不足问题时,许多医院面临人力、物资双重短缺的困境。而完善的应急储备则能使医院在危机中迅速启动响应机制,平稳度过难关。尤其是在疫情初期,保障一线医院的医疗器械供应,将减少医务人员的工作压力,也能更好地安抚公众情绪,提升社会信任感和安全感。

再者,科学合理的应急储备还可以促进医疗器械行业的发展。在过去的若干年中,医疗器械行业获得了前所未有的关注,突发事件促进了技术创新和产品研发。应急储备需求的增加,引导企业加快了产品上市的步伐,从而也推动了整个行业的技术进步。

当然,医疗器械的应急储备并非一朝一夕能成。需要建立健全的政策法规,为应急储备提供更为可靠的支撑。通过政策导向,鼓励企业生产应急医疗器械、完善物流体系、提升技术水平,这样才能在真正需要的时刻,确保物资的供给充足。

医疗器械应急储备的必要性是显而易见的。在未来,应当从国家层面及各地方政府入手,建立多方协作机制,形成一个灵活高效的应急响应体系,提高全民的健康安全保障。

如何有效实施医疗器械应急储备

要实现医疗器械的有效应急储备,首先需要明确储备标准。从国家到地区,不同的医疗机构应根据自身情况与职责,制定出符合实际的医疗器械储备方案。这些方案应该涵盖设备类型、数量、使用频率等维度,以确保应急情况下的物资供应。

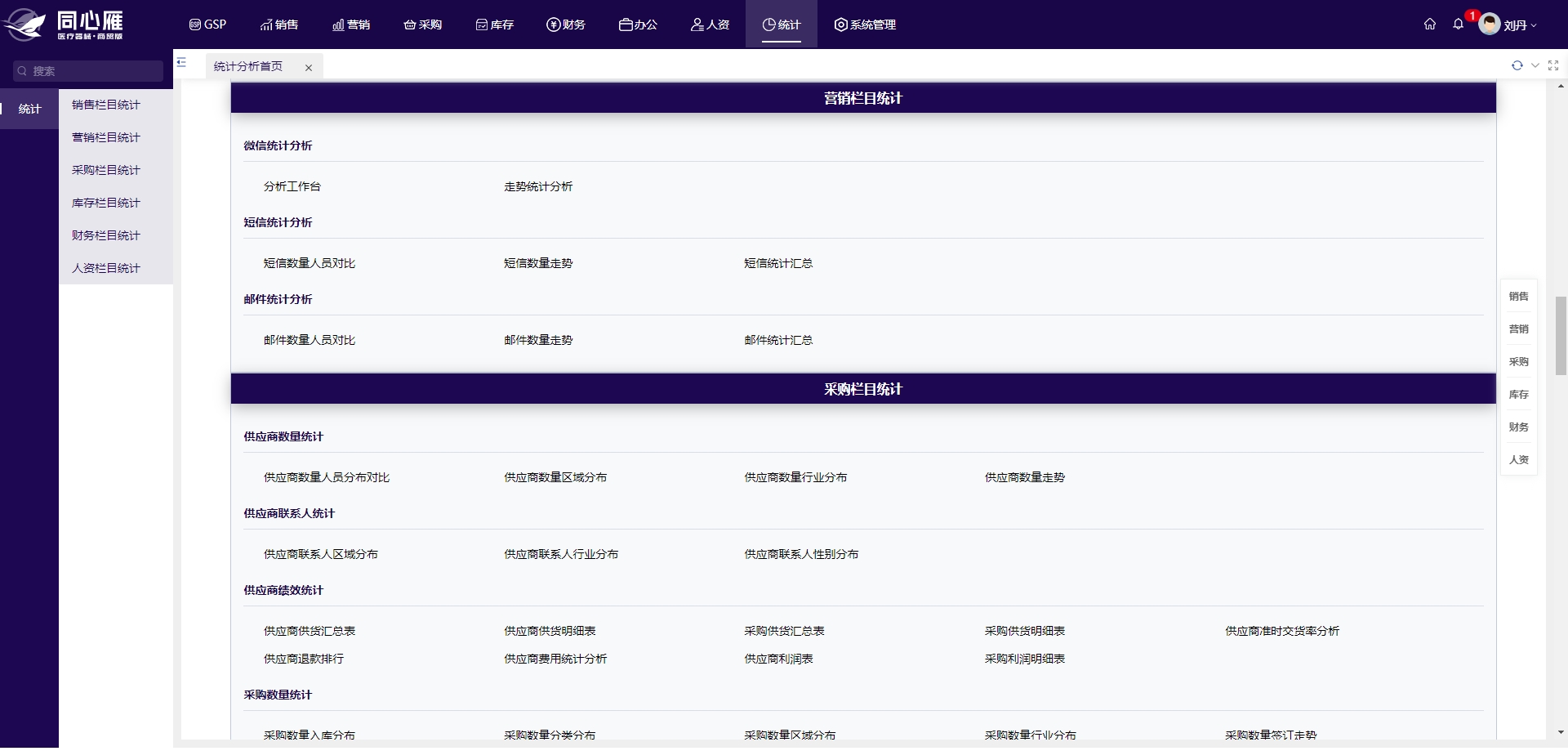

其次是要建立互联共享的平台。这一平台可以是一个全国性的医疗物资调度系统,能够实时监测各地区、各医院的医疗器械库存及临床需求。通过信息的反馈与共享,在紧急情况下,各地区可以迅速协同,进行跨区域支援,解决局部短缺问题。这种模式不仅可以提高资源的利用效率,也能在危机中更快地响应,有效应对突发疫情。

企业的积极参与也是不可或缺的。政府要加强与医疗器械生产企业的合作,鼓励其在日常运营中增加应急储备意识。通过提供优惠政策或税收激励等手段,激励企业承担更多的社会责任,尤其是一些关键器械的生产企业,应提高自身的储备能力,确保在突发情况下能够快速反应、生产和供货。

为了提升社会公众的应急意识,普及相关知识同样重要。通过教育、宣传,让公众了解到医疗器械应急储备的作用和意义,提高人民群众的自我保护意识。在面对突发公共卫生事件时,能够增强个人和家庭的应急准备与应对能力,降低恐慌情绪。

持续的演练也是确保应急储备落实的重要环节。医疗应急响应演练不仅可以锻炼医务人员的应对能力,也能检验储备机制的有效性。通过不断的实际演练,发现和解决问题,从而形成一套更加成熟的应急响应体系,确保当真正的危机来临时,能够从容应对、有效处理。

医疗器械的应急储备建设,不仅关乎医疗行业,也关系到整个社会的安全与稳定。无论是政府、高校、企业还是公众,大家需要共同关注这个课题,为实现健康中国的愿景而努力。在未来的日子里,我们需要持续发力,深化措施,为社会的健康稳定创造良好的环境。

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~