在现代医学领域中,医疗器械作为辅助诊疗的重要工具,扮演着至关重要的角色。随着医疗器械种类日益繁多,其产品质量是否可靠,直接影响到患者的健康和治疗效果。尤其是涉及到一些高风险的医疗器械产品,如手术器械、植入物、监测设备等,其质量问题可能导致严重的医疗事故,甚至危及生命安全。因此,如何有效地评估和控制医疗器械的质量风险,成为了各大医疗机构和监管部门必须高度重视的问题。

医疗器械质量风险评估,顾名思义,指的是对医疗器械在整个生命周期内可能存在的质量风险进行识别、分析和控制的过程。其核心目标是通过合理的风险管理措施,确保医疗器械在临床应用过程中对患者的伤害降到最低。根据国际医疗器械质量管理标准ISO13485,医疗器械的质量风险评估应贯穿于产品设计、生产、检验、销售及使用全过程。

在开展医疗器械质量风险评估时,首先需要进行全面的风险识别。这一过程包括对产品设计阶段、原材料采购、生产工艺、包装运输、使用过程等环节可能产生的风险因素进行详细梳理。例如,设计阶段可能存在的风险包括不符合人体工学的设计导致患者不适,生产阶段则可能存在产品不合格、生产环境不达标等问题。这些风险一旦没有得到有效识别和控制,就可能对患者安全构成威胁。因此,识别这些潜在的风险点,成为开展质量风险评估的首要步骤。

对识别出的风险进行分类和评估是风险管理中的关键环节。常用的风险评估方法包括故障模式与影响分析(FMEA)和风险矩阵法等。在进行评估时,需要根据每一个风险点可能带来的后果的严重性、发生的可能性以及可控性,确定其优先级。对于高风险产品,企业和机构需采取严格的质量控制措施,加强其生产和使用过程中的监控与检验,确保产品质量和安全性。

医疗器械的质量风险评估还需要定期回顾和更新。随着科技的进步,新的材料、技术和工艺不断被应用到医疗器械的研发和生产中,这也使得产品在质量上可能出现新的风险。因此,定期进行风险评估和质量检查,不仅能够及时发现潜在问题,还能够有效预防一些未曾预见的风险,确保产品的持续合规。

除了传统的质量控制手段,医疗器械的质量风险评估还需要借助现代信息技术进行支持。近年来,随着大数据、人工智能、物联网等技术的不断发展,这些技术逐渐在医疗器械的生产和使用过程中得到广泛应用。通过数据采集与分析,可以实时监控设备运行状态,对可能出现的质量问题进行预警。这种智能化的监控方式,不仅提高了风险识别的效率,还能大幅度降低人为疏忽带来的隐患。

例如,许多高端医疗器械如今都配备了智能传感器,这些传感器能够实时记录器械的使用情况、检测设备性能、监控环境变化等数据,并通过云平台进行数据存储与分析。通过对数据的深入分析,能够及时发现设备可能存在的故障隐患,进行预防性维护,从而大幅降低故障发生的概率。

医疗器械产品质量风险评估的实施还涉及到法规和认证的要求。为了确保医疗器械产品的质量与安全,全球各地均设有严格的法规标准。例如,欧洲市场对医疗器械实施CE认证,要求产品必须符合欧盟关于安全性和健康的相关要求;在中国,医疗器械需要通过国家食品药品监督管理局(NMPA)的注册认证。这些认证和监管制度不仅为产品质量保驾护航,同时也为消费者提供了保障。因此,企业在开展质量风险评估时,除了关注内部管理与质量控制,还应充分了解并遵循当地的法律法规要求。

面对日益复杂的医疗器械市场,企业和相关监管机构需要不断加强对产品质量风险评估的重视。通过建立健全的质量管理体系、引入现代信息技术、严格遵循法规要求,才能有效确保医疗器械的安全性与有效性,保障患者的生命健康。未来,随着技术的不断进步与行业监管的日益严格,医疗器械质量风险评估将进一步发挥其在保障患者安全和提升医疗水平方面的重要作用。

医疗器械产品质量风险评估不仅是提升产品质量的手段,更是保护患者健康的重要保障。无论是从技术层面还是从管理层面,只有不断加强风险评估与控制,才能在瞬息万变的医疗行业中为患者提供更安全、更可靠的医疗保障。

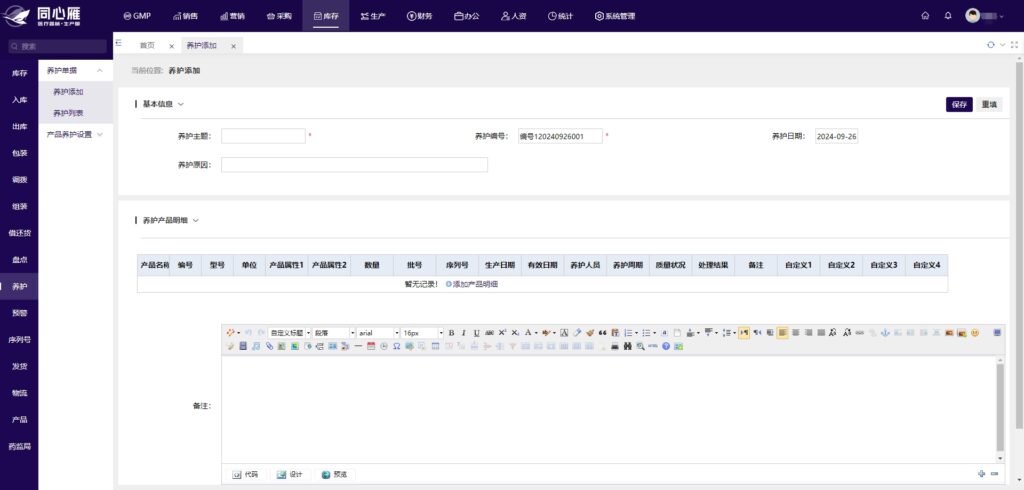

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~