在现代医疗行业中,医疗器械已经成为诊疗过程中不可或缺的重要组成部分。从简单的体温计、血压计到高端的影像设备、手术机器人,每一项医疗器械都肩负着挽救生命、改善健康的重任。随着医疗技术的不断进步,医疗器械的种类和复杂性也日益增加,这其中的潜在风险同样也在不断增大。如何有效管理这些风险,确保医疗器械的安全性,已成为每一个医疗机构必须认真思考的问题。

风险文化建设,是提升医疗器械安全管理的核心。所谓风险文化,就是指在组织内部形成一种对风险的敏感性和应对机制,形成全员、全方位、全过程的风险意识。这不仅仅是对医疗器械使用过程中的每一项潜在危险做出识别与管理,更是要在组织文化中深入植入一种责任感,使得每一位医务人员都能时刻关注到医疗器械的安全问题,最大限度地减少医疗事故和患者伤害的发生。

建立医疗器械风险文化的前提是要树立风险管理意识。医疗机构应该加强对医务人员的风险教育培训,尤其是新技术、新器械的使用培训。定期举办医疗器械的安全管理培训班,使医务人员能够熟练掌握医疗器械的操作方法、使用范围及潜在风险。还应强化对设备维护人员的专业培训,确保设备的定期检修和保养,延长设备的使用寿命,防止由于设备故障引发的安全问题。

医疗机构应建立完善的医疗器械风险评估和监控机制。每一台医疗器械在投入使用之前,都应进行严格的风险评估,确保其符合国家相关安全标准,并对其使用过程中可能出现的安全隐患进行预测和控制。在设备的使用过程中,医疗机构应定期对设备进行监控,实时跟踪器械的运行状态。一旦发现器械存在异常情况,应立即进行检查与维修,避免安全事故的发生。

医疗器械风险文化的建设不能仅仅依赖于管理层的推动,还需要每一位员工的积极参与。医务人员是医疗器械使用的直接操作者,医疗器械安全管理的成效,很大程度上取决于他们的操作规范和风险意识。因此,要鼓励医务人员在日常工作中主动提出安全隐患,及时报告故障设备,并对发现的潜在风险进行有效的防范。医疗机构还可以通过设立安全奖励机制,激励医务人员关注并参与医疗器械的安全管理工作。

医疗器械风险文化建设的最终目的是实现“零事故”目标。通过全员参与、全方位监控和全程跟踪,医疗器械的使用可以在一个更加安全、稳定的环境中进行,有效降低由于器械问题导致的医疗事故和风险,确保患者的生命安全。

随着医疗器械种类的日益增多,设备技术的日新月异,医疗器械的安全管理变得尤为复杂。因此,医疗器械风险文化的建设不仅仅是一个短期的任务,更是一个需要长期持续努力的过程。在这一过程中,医疗机构应始终秉持“预防为主”的原则,通过有效的风险识别和控制机制,确保医疗器械始终在一个可控的环境中运行。

要加强医疗器械供应链的风险管理。医疗器械的安全不仅仅依赖于医院内部的管理,还涉及到整个供应链的合作。医疗器械的生产、配送、安装、维护等各个环节,都是影响器械安全的重要因素。因此,医疗机构在选择供应商时,应严格把关,确保供应商提供的设备符合国家相关标准,并且能够提供良好的售后服务。在医疗器械的采购过程中,还应对器械的质量进行严格检测,确保其没有潜在的安全隐患。

风险文化的建设还需要技术手段的支持。随着信息技术的发展,医疗器械管理已经不再局限于传统的人工监控,许多医院已经开始采用智能化管理系统,通过物联网、大数据、人工智能等技术手段对医疗器械进行全方位的监控和管理。例如,通过传感器实时监测器械的运行状态,能够提前预警器械可能出现的故障,确保医疗器械始终处于最佳运行状态。与此借助大数据分析,医疗机构可以对不同类型的医疗器械进行风险评估和预测,及时发现潜在的风险并采取相应措施。

医疗器械风险文化的建设,还需要监管部门的共同努力。国家和地方相关政府部门应加强对医疗器械行业的监管,制定更加严格的质量标准和管理规定,确保医疗器械的生产和使用过程都能严格按照规定执行。政府部门还应加强对医疗器械企业的检查和审查,防止不合格器械进入市场,危及患者安全。

医疗器械风险文化的建设,不仅仅是医疗机构自身的责任,也需要全社会的共同关注。通过加强风险教育、完善管理机制、引入先进技术手段以及强化监管等措施,医疗器械的安全性将得到有效保障,患者的生命安全也将得到更好的保护。只有在这样的环境中,我们才能真正实现“以人为本,安全为先”的医疗理念,为患者创造更加安全、健康的医疗条件。

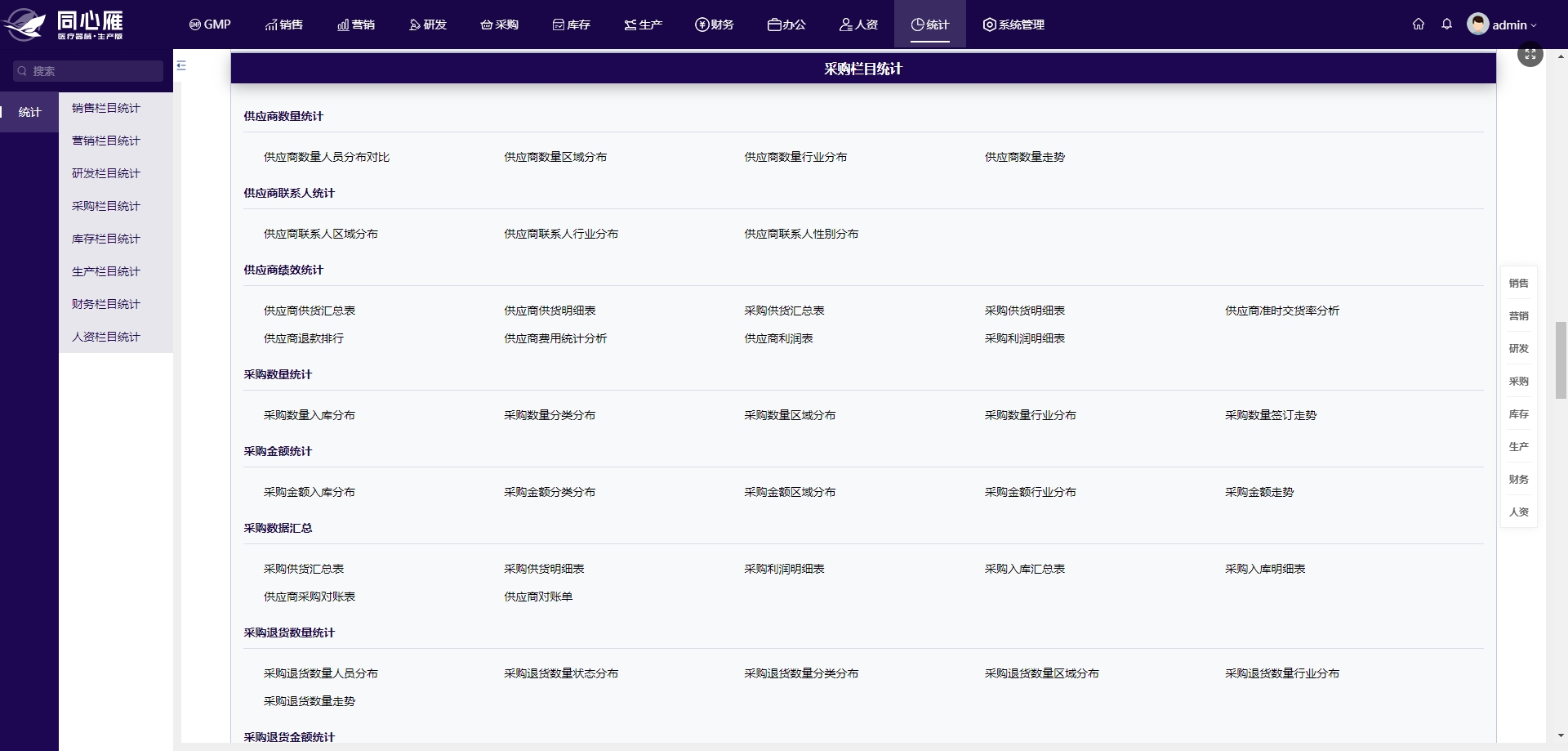

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~