随着全球公共卫生事件的频繁发生,医疗器械应急物资储备成为了国家和地方政府保障人民生命安全和健康的重要环节。医疗器械的应急储备不仅是预防疫情扩散、控制突发公共卫生事件的关键因素,也是提升国家医疗应急响应能力、保障医疗系统持续稳定运作的必要措施。

近年来,随着《突发公共卫生事件应急条例》的出台和不断完善,医疗器械应急物资的储备工作逐步进入法律规范的轨道。具体而言,医疗器械应急物资储备不仅仅是政府和公共卫生机构的职责,还涉及医疗器械生产、流通、使用等多个方面。因此,建设一个完善的医疗器械应急物资储备体系,已成为现代公共卫生管理中不可或缺的一部分。

医疗器械应急物资储备的首要任务是保证储备物资的充足性和及时性。疫情爆发等突发情况发生时,及时、有效地调配医疗器械物资至最需要的地方,是提高应急响应能力的关键。为此,各级政府和相关部门必须根据实际需求,结合疾病的传播特点、地区的医疗资源、气候条件等因素,科学规划和储备医疗器械。还要注重医疗器械储备的种类与质量,确保物资的适用性和先进性。

根据《医疗器械监督管理条例》,各类医疗器械的生产和流通都要符合严格的质量标准。应急物资的储备必须确保符合相应的卫生、安全标准,避免因使用不合格产品而造成二次灾难。在突发公共卫生事件中,医疗器械的种类和质量决定了疾病治疗的效果。比如,在新型传染病爆发期间,呼吸机、检测设备、个人防护装备等都是非常关键的物资。只有确保储备的医疗器械符合国家标准和国际规范,才能在关键时刻发挥出应有的作用。

除了物资的储备,医疗器械应急物资的使用和管理同样需要严密的法律保障。《医疗器械注册管理办法》明确要求,各类医疗器械都要进行注册并备案,以便监管部门能够及时掌握市场上的医疗器械情况。对于应急物资的储备来说,这一规定尤为重要。只有依法注册的医疗器械才能纳入到国家应急储备体系之中,在突发事件发生时得到迅速调配,保障医疗救治工作顺利进行。

应急物资储备的另一个关键环节是物流保障。储备的医疗器械需要通过专业的物流体系进行配送,确保在突发公共卫生事件发生时,物资能够第一时间到达需要的地区和医疗机构。此时,物流体系的及时性、准确性和高效性是关键。为此,政府和相关部门应当制定严格的应急物流管理规范,明确各级责任,并且与生产和流通企业建立紧密的合作关系。

在此过程中,法律法规的引导作用不可忽视。我国的《突发公共卫生事件应急条例》和《国家应急物资储备管理办法》等法规明确规定了各级政府、医疗器械生产商、物流公司等各方的职责。这些法律文件为医疗器械应急储备提供了清晰的法律框架,确保了储备工作规范化、科学化进行。

在医疗器械应急物资储备体系的建设中,除了法律和政策层面的保障,还需要进一步加强社会各界的合作与参与。近年来,许多企业和机构都开始参与到应急物资储备体系中,形成了政府主导、企业协同的多方合作格局。医疗器械生产企业在储备体系中的作用尤为重要,他们不仅要确保足够的生产能力,还需要不断提升技术创新,研发符合应急需求的高效、便捷的医疗设备。

例如,在疫情爆发初期,口罩、呼吸机等急需设备的紧缺一度成为全球难题。对此,我国的医疗器械制造商通过加大生产投入和加速研发,迅速响应市场需求,提供了大量急需的物资。这一过程离不开政策和法律的指导,也离不开社会各界的共同努力。通过这种多方参与的合作模式,医疗器械的应急物资储备工作变得更加高效、灵活。

随着信息技术的发展,医疗器械应急物资储备管理也逐步进入数字化、智能化的新时代。通过大数据分析、人工智能等技术手段,政府和相关部门可以更加精准地预测物资需求,实时监控储备情况,提升物资调度的效率和精确度。这种技术手段的运用,极大增强了应急物资管理的灵活性和响应速度,使得医疗器械储备能够更好地适应不同场景和需求变化。

在此基础上,相关法规的更新与完善显得尤为重要。随着技术的发展和需求的变化,原有的法律法规可能会出现滞后现象。因此,相关部门应当定期对现有的应急物资储备法律法规进行评估和修订,确保其与时俱进,始终符合实际需求和社会发展趋势。

从长远来看,医疗器械应急物资储备不仅是应急管理的一个组成部分,它还是整个社会治理体系的重要环节。在构建以人民健康为核心的现代化治理体系时,医疗器械应急物资储备工作显得尤为重要。只有通过完善法律法规、加强社会合作、推动科技创新,才能真正做到未雨绸缪,保障人民群众的生命安全和身体健康。

在未来的公共卫生管理中,我们有理由相信,医疗器械应急物资储备将发挥越来越重要的作用。随着法治建设的不断加强,社会各界的积极参与,医疗器械应急物资储备工作将更加科学高效,为应对突发公共卫生事件提供坚强的保障。

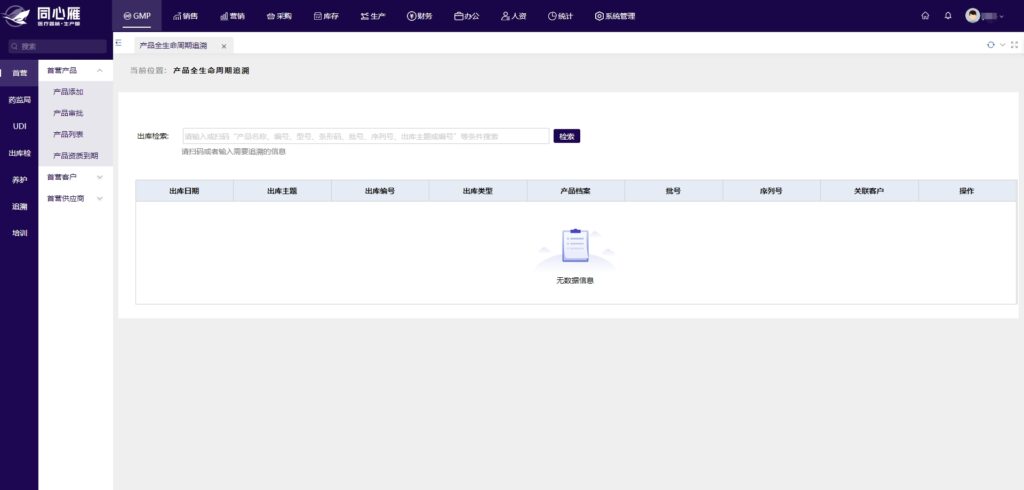

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~