“火眼金睛”的秘密:诊断影像设备的辐射世界

在现代医学的“兵器库”中,诊断影像设备无疑扮演着“火眼金睛”的角色。它们如同拥有了透视人体的超能力,让我们得以窥探疾病的蛛丝马迹,为精准诊断和治疗提供至关重要的依据。从X光片到CT扫描,再到MRI和核医学成像,这些高科技的“眼睛”为我们揭示了身体内部的秘密。

正如任何强大的力量都伴随着潜在的风险,这些设备在“看透”身体的也与“辐射”这一概念紧密相连。

辐射,是朋友还是敌人?

谈及辐射,很多人会不自觉地联想到核能泄露或不治之症,心中难免泛起一丝恐惧。事实上,我们每天都生活在辐射之中,自然界本身就存在背景辐射。而医疗诊断影像设备所使用的辐射,绝大多数是电离辐射,例如X射线和伽马射线。它们能量较高,能够穿透人体组织,与原子或分子发生相互作用,产生电离效应。

这种效应在医学上具有极高的应用价值,但过量或不当的照射,确实可能对人体细胞造成损伤,增加罹患癌症的风险。

正因为如此,对医疗器械诊断影像设备的辐射安全进行严格的管理和控制,就显得尤为重要。这不仅仅是对患者健康的负责,也是对医务人员以及整个社会健康福祉的保障。

为何需要“辐射安全标准”?

想象一下,如果诊断影像设备的使用没有统一的规范,那么每一次检查的辐射剂量都可能天差地别,患者的健康将岌岌可危。辐射安全标准的建立,正是为了填补这一关键的“安全鸿沟”。它就像是为这些“火眼金睛”戴上了一副“防护眼镜”,确保它们在发挥最大效用的将潜在的风险降至最低。

这些标准并非凭空产生,而是基于大量的科学研究、临床实践以及国际经验,凝聚了无数专家的智慧和心血。它们涵盖了从设备的设计、制造、安装、调试,到操作、维护、废弃的整个生命周期。

标准的核心:剂量限值与防护原则

辐射安全标准的核心目标是“尽可能低”地获取诊断所需的全部信息,同时将辐射剂量控制在可接受的范围内。这就引出了两个关键概念:剂量限值(DoseLimits)和防护原则(PrinciplesofRadiationProtection)。

剂量限值,顾名思义,就是法规规定的人体在一定时间内可以接受的辐射剂量的上限。这些限值是根据辐射对人体健康影响的研究结果,并考虑到技术和社会经济因素后制定的。它并非绝对安全的界限,而是一个风险管理的工具,旨在防止非随机效应(如皮肤红斑、脱发等,与剂量密切相关)的发生,并显著降低随机效应(如癌症、遗传效应,概率随剂量增加而增加)的风险。

而防护原则,则是在剂量限值的基础上,指导我们如何进一步降低辐射剂量的基本方针。主要包括三个方面:

辐射防护最优化(OptimizationofProtection,ALARA原则):这是辐射防护的灵魂。ALARA(AsLowAsReasonablyAchievable)原则要求,所有涉及辐射的活动,都应尽可能地将辐射剂量和污染减至“合理可行的最低水平”,而不是仅仅停留在剂量限值以下。

这意味着,在保证诊断信息的前提下,要不断寻求更先进的技术、更优化的操作流程,来进一步降低剂量。

辐射照射的合理性(JustificationofPractice):任何一项涉及辐射照射的医疗活动,都必须经过严格的论证,证明其带来的益处(如诊断、治疗)远大于其可能带来的危害。换句话说,不是为了检查而检查,每一次检查都必须有明确的临床指征,不能随意进行。

辐射源的限制(LimitationofDoses):对于可能受到照射的个人,应设定剂量限值,以防止对健康产生不可接受的影响。这主要针对的是职业照射(医务人员)和公众照射,但对患者的诊断照射,虽然不设剂量限值,但同样需要遵循ALARA原则,做到“应照尽照,不应少照”。

不同影像设备的“辐射画像”

虽然都涉及辐射,但不同诊断影像设备的“辐射画像”却有所不同。

X射线成像(包括普通X光、乳腺X光):这是最常见的影像检查方式。X射线穿透人体组织,在探测器上形成图像。其辐射剂量相对较低,但仍需关注。例如,进行胸部X光检查时,一次检查的剂量大约相当于几天到一周的自然本底辐射。

计算机断层扫描(CT):CT利用X射线对身体进行断层扫描,能够提供更精细的断面图像。相比普通X光,CT的辐射剂量会显著增加,因为其需要采集大量的X射线投影数据。这也是为何CT检查前,医生会仔细评估其必要性。

核医学成像(PET-CT、SPECT):这类检查使用的是放射性核素,通过静脉注射或口服进入体内,在特定器官或组织中聚集,然后由探测器(如PET扫描仪、SPECT扫描仪)进行探测。其辐射来源是体内的放射性核素,而非外部的X射线。虽然是内照射,但同样需要遵守辐射安全规定,选择合适的放射性核素和剂量。

磁共振成像(MRI):MRI是利用强磁场和射频脉冲产生图像,不涉及电离辐射。因此,MRI在辐射安全方面具有天然的优势,适用于需要频繁检查的患者,如孕妇和儿童。不过,MRI也存在其他方面的安全考量,如强磁场对体内金属植入物的影响等。

理解这些不同设备的“辐射特性”,是建立有效辐射安全管理的基础。下一部分,我们将深入探讨这些标准是如何具体落地,以及我们每个人如何成为健康屏障的参与者。

从标准到实践:构筑全方位的辐射安全防线

前文我们已经了解了医疗器械诊断影像设备辐射安全标准的重要性,以及其核心的剂量限值和防护原则。但这些纸面上的原则,是如何转化为实际的“健康屏障”的呢?这需要一个系统性的工程,涉及技术、管理、操作以及个人意识的方方面面。

技术之盾:设备设计与质量控制

辐射安全的第一道防线,始于设备的“出身”。高品质的诊断影像设备,其设计本身就蕴含着深厚的辐射安全考量。

先进的成像技术:现代影像设备不断追求更高分辨率、更快成像速度,这有助于缩短患者的曝光时间,从而降低辐射剂量。例如,一些CT设备采用了更高效的X射线探测器,能够以更低的剂量获得同等质量的图像。剂量管理系统(DoseManagementSystem):许多高端影像设备都集成了先进的剂量管理系统。

这些系统能够实时监测和记录每次检查的辐射剂量,并提供反馈,帮助操作人员优化参数。有些系统甚至可以根据患者的体型和检查部位,自动调整辐射剂量,实现个体化防护。屏蔽与防护材料:设备的机身、防护罩等,都采用了能够有效吸收或阻挡辐射的材料,例如铅。

这确保了在设备工作时,辐射能够被有效地控制在预设的区域内,减少对周围环境和非必需照射人员的影响。严格的质量控制(QualityControl,QC):除了设计,设备在生产和使用过程中,都需要经过严格的质量控制。制造商会进行出厂检验,而医疗机构也需要定期对设备进行性能测试和校准,确保其辐射输出和成像质量符合标准。

任何偏离标准的设备,都必须及时维修或更换。

管理之网:机构的责任与监管

设备的技术先进性固然重要,但如果没有完善的管理体系和有效的监管,也难以发挥其应有的作用。

法规与标准体系:各国都建立了完善的辐射安全法规和标准体系。在中国,国家药品监督管理局(NMPA)负责医疗器械的注册审批和监管,而国家卫生健康委员会(NHC)则负责对医疗机构的辐射安全管理进行监督。相关的国家标准(GB标准)对诊断影像设备的性能、安全指标,以及使用规范都做出了详细规定。

执业许可与人员培训:开展放射诊疗活动的医疗机构,必须获得相应的执业许可。从事放射工作人员(包括医生、技师)需要经过专业的辐射安全培训,并取得相应的上岗资质。定期进行复训和考核,确保其知识和技能的更新。辐射安全管理制度:医疗机构需要建立健全的辐射安全管理制度,明确各级人员的职责,包括辐射安全负责人、放射防护专员等。

制度应涵盖设备的使用、维护、登记、监测,以及事故的报告和处理等各个环节。定期监测与评价:除了设备本身的质量控制,医疗机构还需要定期对其工作场所的辐射水平进行监测,并对放射诊疗活动进行评价,以确保整体的辐射安全管理符合要求。

操作之术:医务人员的智慧与担当

操作人员是辐射安全实践中的关键环节。他们的专业知识、操作技能以及责任心,直接影响到辐射剂量的实际水平。

精准定位与检查方案:在进行检查前,医生和技师会根据患者的具体情况,仔细选择检查部位、扫描范围和成像参数。优化的检查方案能够最大限度地减少不必要的照射区域,提高诊断效率,同时降低剂量。剂量优化技术的使用:熟练掌握并运用设备提供的剂量优化技术,如自动曝光控制(AEC)、迭代重建算法(IterativeReconstruction)等,是减少辐射剂量的有效手段。

患者沟通与配合:与患者进行充分的沟通,解释检查过程,指导患者配合,例如在CT检查中要求患者屏住呼吸,这不仅有助于获得清晰的图像,也能避免因不配合导致的重复检查。职业防护:医务人员在操作设备时,也会接触到散射辐射。他们需要遵守职业防护原则,穿着防护服、佩戴防护屏等,并利用防护设施,如铅玻璃屏风,来最大程度地减少自身的受照剂量。

个人之责:患者的知情权与自我保护

作为辐射照射的直接接受者,患者同样在辐射安全链条中扮演着重要的角色。

了解检查的必要性:在接受影像检查前,患者有权了解检查的目的、必要性以及可能存在的风险。如果对检查有疑问,应积极与医生沟通,确保检查是真正需要的。告知病史:如实告知医生自己的病史,特别是过敏史、是否怀孕或怀疑怀孕,以及体内是否植入金属物等。

这些信息对于医生选择合适的检查方式和参数至关重要。配合检查:积极配合医务人员的指导,如按要求摆放体位、屏住呼吸等,有助于一次性获得高质量的影像,避免重复照射。关注儿童和孕妇的特殊防护:儿童和孕妇对辐射更为敏感,接受影像检查时,应更加关注辐射剂量的控制。

在非紧急情况下,应尽量避免对孕妇进行X射线和CT检查,而儿童检查时,则应采用专门的儿童成像模式,并根据其体型调整剂量。

展望未来:科技进步与人文关怀的融合

医疗器械诊断影像设备的辐射安全标准,并非一成不变的静态规定,而是在科技进步和医学发展中不断演进的动态体系。未来,我们可以期待:

更低剂量的成像技术:人工智能(AI)和深度学习等新兴技术,正在为影像重建和图像增强带来革命性的变化,有望在显著降低辐射剂量的提升图像质量。更精准的剂量评估与管理:通过更先进的剂量监测技术和个体化剂量评估模型,实现对每一位患者的辐射剂量的更精确控制。

更广泛的公众科普:加强对公众的辐射安全知识普及,消除不必要的恐慌,提升大众的科学认知,让每个人都能成为自身健康的守护者。

医疗器械诊断影像设备,是现代医学不可或缺的“火眼金睛”,而辐射安全标准,则是它们健康工作的“护身符”。从设备的设计制造,到机构的管理执行,再到操作人员的专业素养,直至患者的积极参与,共同构筑起一道坚实的健康屏障。只有我们每个人都肩负起这份责任,才能确保这些强大的“眼睛”为我们带来清晰的诊断,而非潜在的忧虑,让科技真正服务于人类的健康福祉。

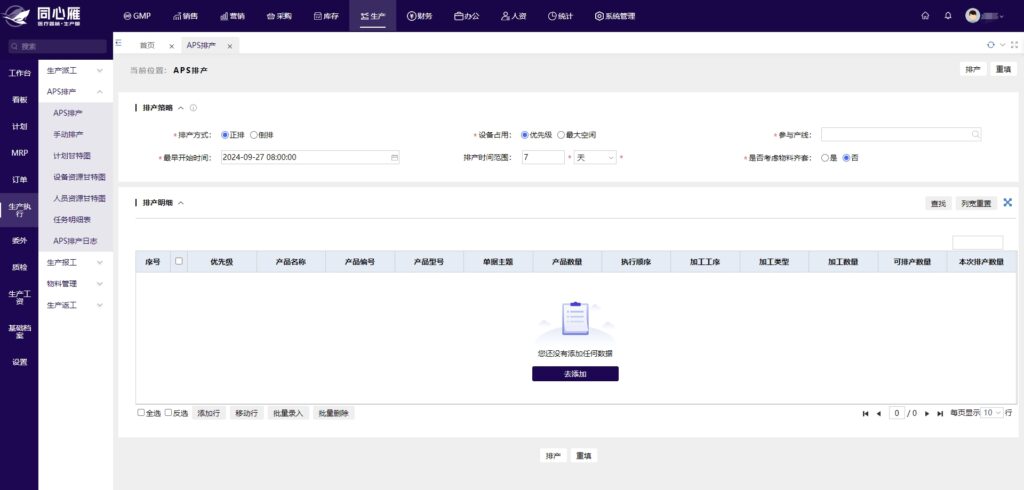

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~