深潜危机:医疗器械ERP批号录入错误,你真的知道有多“可怕”吗?

想象一下,一场紧急手术正在进行,医生需要一把特定的手术刀,上面标记着一个精确的批号。如果这个批号在ERP系统中被录入错误,那么这把本应触手可及的手术刀,可能就会变成一个无法寻觅的“幽灵”。这,仅仅是医疗器械ERP批号录入错误所引发的冰山一角。

在这个对精度和安全有着极致要求的行业里,一个看似微小的录入失误,都可能是一场潜在的“蝴蝶效应”,其后果之严重,足以让再强大的质量管理体系面临严峻考验。

批号:不只是一个数字,更是产品的“身份证”和“护身符”

在医疗器械领域,批号(BatchNumber)或序列号(SerialNumber)绝非可有可无的信息。它如同产品的“身份证”,承载着该批次产品从原材料采购、生产制造、质量检验、仓储物流到最终销售的完整生命轨迹。一旦出现批号录入错误,其连锁反应是多方面的:

产品追溯的“断链”:当产品出现质量问题需要召回时,错误的批号将导致无法准确锁定问题批次,耗费大量时间和人力进行排查,甚至可能将未受影响的产品一同召回,造成不必要的损失。反之,对于需要追溯源头的质量投诉,错误的批号也会让追溯工作陷入停滞,无法及时发现并解决潜在的质量隐患。

库存管理的“混乱”:ERP系统中的库存信息是基于准确的批号数据来管理的。错误的批号录入会导致库存数据的失真,例如,系统显示有货,但实际却找不到;或者先进先出(FIFO)原则无法有效执行,导致临期产品积压,甚至过期产品还在库中,给企业带来经济损失和合规风险。

质量控制的“盲点”:某些先进的医疗器械,其质量控制参数可能与特定批次相关联。批号录入错误会直接影响到质量数据的关联性,使得质量分析和改进工作失去依据,甚至在某些情况下,可能导致不合格的产品流入市场,威胁患者安全。法规遵从的“硬伤”:全球各国对医疗器械的追溯性都有严格的法规要求(如美国的UDI、欧盟的MDR等)。

错误的批号信息直接触碰了法规的红线,一旦被监管机构发现,可能面临巨额罚款、产品禁售甚至法律诉讼。客户信誉的“侵蚀”:持续的产品质量问题或召回事件,会严重损害企业的品牌形象和客户信任。而这些问题的根源,往往可以追溯到最基础的批号录入环节。

“漏网之鱼”是如何产生的?——根源分析

批号录入错误并非“天灾”,而是“人祸”与“系统疏漏”交织的产物。深入剖析其产生根源,是构建有效防护体系的第一步:

人为因素:

操作失误:这是最常见的原因。录入人员疲劳、注意力不集中、对产品型号或批号不熟悉,都可能导致数字或字母的错漏、顺序颠倒等。培训不足:新入职员工或转岗员工未接受系统、规范的操作培训,对ERP系统的录入流程、数据校验规则不了解。责任心缺失:部分录入人员可能对批号信息的准确性认识不足,认为只是一个代码,从而敷衍了事。

沟通不畅:生产、入库、销售等部门之间信息传递不及时、不准确,导致录入人员拿到的是错误信息。

系统与流程因素:

录入界面设计不合理:字段过小、信息展示不全、无明确的提示信息,都可能增加录入难度和出错率。缺乏有效的校验机制:ERP系统本身没有配置足够的防错校验规则,例如,对于特定字段的长度、格式、是否存在等,缺乏即时性的校验。手工录入的普遍存在:即使有系统,如果仍然大量依赖手工录入,那么人为失误的风险就无法避免。

与其他系统集成问题:如果ERP系统与其他系统(如MES、WMS)之间缺乏有效的接口或数据同步机制,也可能导致信息不一致而产生录入错误。批次信息不清晰:供应商提供的批次信息模糊不清,或产品本身标识不清晰,给录入带来困难。

“亡羊补牢”:批号录入错误的处理办法

一旦发现批号录入错误,争分夺秒的及时处理至关重要。这不仅是为了纠正眼前的问题,更是为了避免“多米诺骨牌效应”的持续蔓延。处理策略可以分为“事前预防”、“事中控制”和“事后补救”三个层面。

A.事前预防:筑牢“第一道防线”

预防永远比补救更有效、更经济。在源头上减少批号录入错误的发生,是降低企业运营风险的根本之道。

优化系统设计与配置:

增强数据校验规则:在ERP系统中为批号字段设置严格的校验规则,包括但不限于:字段长度限制、允许输入的字符类型(如字母、数字、特殊字符的组合要求)、前缀/后缀校验、与产品主数据进行交叉校验(确保批号必须是已生成或已授权的)。引入智能录入辅助:考虑集成条形码/二维码扫描功能。

通过扫描产品上的条形码或二维码,直接将批号信息录入系统,极大地减少了人工输入的错误。对于没有条码的产品,也可以考虑语音识别输入等技术。优化录入界面:确保录入界面清晰明了,重要的字段(如批号)突出显示,并提供清晰的填写说明和示例。考虑使用下拉菜单或自动填充功能,减少手动输入的需要。

权限管理与操作审计:严格控制能够进行批号录入操作的用户权限。系统应记录所有批号录入、修改、删除的操作日志,包括操作人、操作时间、操作内容等,便于追溯和责任认定。

强化人员培训与意识提升:

系统化培训:对所有涉及批号录入的人员进行岗前和定期的ERP系统操作培训,重点讲解批号的重要性、录入规范、常见错误及防范措施。案例警示教育:定期分享因批号录入错误导致的问题案例(匿名化处理),让员工深刻认识到错误的严重性,提高责任意识。

建立知识库与操作指南:编制详细的ERP系统操作手册和批号录入指南,提供给员工随时查阅。

规范操作流程:

标准化信息收集:确保从源头(如生产车间、供应商)获取的批号信息是清晰、准确、规范的。可以要求供应商提供电子化的批号清单。双人复核机制:对于关键批号信息的录入,推行双人复核制度。由一人录入,另一人根据原始单据或产品进行复核,签字确认。建立“首录必核”原则:对于新引入的批号,在第一次录入后,必须经过授权人员的严格审核,确认无误后再正式使用。

定期的流程审视:定期(如每季度或每半年)对批号录入相关的流程进行审视和优化,识别潜在的风险点,并及时改进。

“手术刀”出鞘:精准定位与高效处置批号录入错误

尽管事前预防做得再好,也不能完全杜绝错误的发生。一旦批号录入错误成为“漏网之鱼”,如何像经验丰富的外科医生那样,精准、迅速地“切除”病灶,是保障患者安全和企业正常运营的关键。这需要一套行之有效的“事后补救”机制,以及贯穿其中的“事中控制”手段。

B.事中控制:拦截“失控的弹药”

事中控制是在批号信息流转过程中,设置关键的检查点,及时发现并纠正潜在的错误,是“补救”体系的重要组成部分。

自动化的数据核验:

多维度数据比对:在ERP系统中,当进行入库、出库、移库、盘点等操作时,系统应自动将录入的批号信息与预设的有效批号列表(来自生产计划、供应商来货清单等)进行比对。一旦发现不匹配,立即预警。与产品主体信息关联校验:确保录入的批号能够与对应的产品型号、规格、生产日期、有效期等信息成功关联。

如果出现“张冠李戴”的情况,系统应能及时提示。周期性数据抽检:除了自动化比对,还可以通过系统设置,对一定比例的批号录入数据进行随机抽样,交由专门的质量或仓储人员进行人工复核。

加强信息流转的透明度:

可视化流程监控:利用ERP系统或专门的流程管理工具,实现批号信息从录入到最终使用的全流程可视化监控。让管理者能够随时了解批号的流转状态,及时发现异常。即时消息推送:当系统检测到疑似批号错误时,能够通过邮件、短信或系统内部消息的方式,即时通知相关责任人(如录入员、主管、质量人员),以便快速介入处理。

C.事后补救:精确“拔除病灶”

当错误最终被发现时,必须有一套清晰、有序的补救流程,以最大限度地降低负面影响。

成立“批号错误应急小组”:

明确责任与分工:针对批号录入错误,建立一个跨部门的应急小组,成员可能包括IT、仓库、生产、质量、销售、财务等部门的代表。明确小组的负责人、信息收集员、数据纠正员、风险评估员、沟通协调员等角色。制定应急预案:预先制定详细的应急预案,明确发现错误后的报告流程、信息核实步骤、补救措施、风险评估方法、内外部沟通策略等。

信息核实与范围界定:

追溯源头:仔细核实原始数据(如入库单、生产记录、出库申请单等),确定错误的具体位置和原因。界定错误批次和受影响产品:精准锁定错误的批号以及受影响的批次号。进一步确定该错误批号是否已经被发出、使用或已进入下一个生产环节。评估潜在风险:根据错误的性质(是完全错误还是轻微差异)、产品类型(如高风险医疗器械)、以及错误批号的流向,评估可能对患者安全、产品质量、法规合规性、客户信誉等方面造成的潜在风险。

采取精确的补救措施:

系统数据修正:谨慎修改:在ERP系统中,修改错误的批号信息必须在严格控制下进行。通常需要经过多级审批,并详细记录修改的日志。考虑“冲销”与“重录”:对于影响较大的错误,可能需要先将错误数据进行“冲销”(ReverseTransaction),然后重新准确录入。

这需要IT部门的专业支持,以避免数据链的断裂。关联数据同步:确保在修正批号的相关的库存、成本、销售、质量追溯等数据也得到同步更新。实物追溯与管理:隔离与检查:如果错误批号的产品仍在仓库中,应立即将其隔离,并与正确批号的产品进行区分。

召回(如必要):如果错误批号的产品已经发出,且风险评估表明存在必要,则需要启动产品召回程序,通知客户,并组织产品回收。重新标记或处理:对于已发出但需要处理的产品,可能需要进行重新标记,或根据具体情况采取其他合规的处置措施。客户沟通与解释:坦诚透明:如果错误可能影响到客户(如在产品追溯或质量问题中),应及时、坦诚地与客户进行沟通,解释情况,并说明已采取的补救措施。

提供支持:为客户提供必要的支持,协助他们处理可能受影响的产品。

根本性原因分析与持续改进:

深入分析:每一个批号错误事件,都应进行深入的根本原因分析(RootCauseAnalysis)。找出导致错误发生的深层原因,而不仅仅是表面现象。更新与优化:根据根本原因分析的结果,及时更新和优化ERP系统的配置、操作流程、培训内容、内部控制措施等,防止同类错误再次发生。

知识共享与经验积累:将处理经验和学到的教训进行知识共享,形成企业内部的“反思文化”,不断提升全体员工在质量管理和ERP应用方面的能力。

结语:精益求精,“码”住安全!

在医疗器械这个高科技、高风险的领域,批号录入的准确性是企业生命线的重要保障。它不仅关乎到每一件产品的质量追溯,更直接关系到患者的生命安全。通过构建一套集“事前预防、事中控制、事后补救”于一体的全面体系,并辅以持续的优化和员工的高度重视,企业才能有效地识别和处理批号录入错误,将潜在的风险降至最低,最终实现对产品质量和患者安全的双重守护。

让我们以“精益求精”的态度,用严谨的流程和智能的系统,“码”住每一次信任,守护每一条生命线!

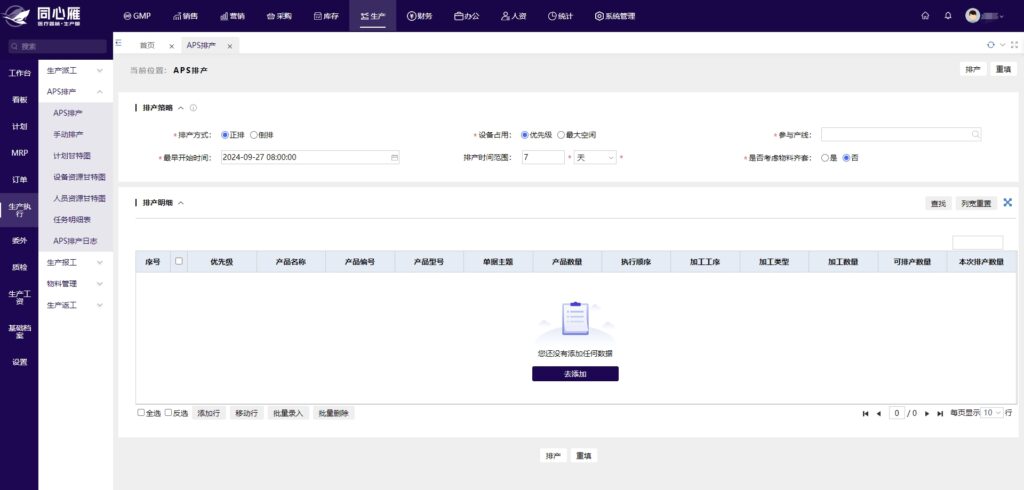

【说明】以上文中所展示的图片是同心雁S-ERP的操作界面截图,点击右侧“在线咨询”或者“立即试用”按钮,获软件系统演示方案~